A partir de hoy y así cada miércoles durante dos meses, haremos un viaje para adentrarnos en el mundo de los números. Esta interesantísima serie es cortesía de nuestros amigos de Pedazos de Carbono y el autor es Juan Navarro, un matemático convertido en computólogo que además es muy talentoso para escribir.

¿Cuándo los seres humanos empezaron a "contar"?

¿Qué son los números imaginarios?

¿Qué es el infinito?

En esta serie exploraremos algunas de estas dudas, empezando por el origen de las matemáticas en esta primera entrega, ¡disfrútenla!

Hay muchas cosas que, como nos parecen tan simples y cotidianas, no les solemos prestar mucha atención. Fácilmente puedes ir un día a hacer tu súper: una caja de tu cereal favorito; dos litros de leche para el desayuno; cinco manzanas para ese pay que planeas hornear; ¡los mangos tienen hoy 20% de descuento!, será mejor aprovechar y comprar también unos de esos. Al terminar tus compras llegas entonces con la cajera, “Son $159.50”, extiendes tu mano con un billete de $200. Recibes 50 centavos y diez, veinte, treinta, ... ¡hey! ¡faltan diez pesos! “¡Oh! ¡Mil disculpas! Aquí está el cambio que le falta.”

Parecería como si nada extraordinario hubiera sucedido, y rara vez nos detenemos algún momento para pensar en esto. Hoy las matemáticas juegan un papel central en nuestra cultura y nuestra sociedad, se encuentran justo en el corazón de nuestra ciencia y de nuestra tecnología, pero—y esto es quizá difícil de imaginar—las cosas no han sido siempre así. ¿Te has puesto alguna vez a pensar, cómo sería vivir en una época en la que los humanos no teníamos siquiera el concepto abstracto de ‘número’? ¿Cuando incluso el simple acto de contar no se nos había ocurrido aún? ¿Y cómo fue que pasó todo esto? ¿Cómo fue que las matemáticas fueron inventadas por primera vez?

Los humanos modernos, que anatómicamente eran ya bastante similares a nosotros, se separaron de otros homínidos hace unos 200,000 años. Para hace como 100,000 años se había desarrollado ya el lenguaje, y entre unos 60,000 y 40,000 años se dio una primera explosión cultural en la que se originaron la música y la pintura como las primeras formas de arte; todo esto a la par con técnicas más sofisticadas para fabricar herramientas. Y todo esto ocurrió incluso antes de la aparición de la agricultura, que tuvo que esperar hasta hace unos 10,000 años.

Fue también durante esta explosión cultural cuando el concepto abstracto de ‘número’ se comenzó a formar en la mente de los humanos. Los lenguajes primitivos tenían ya palabras para hablar de ‘una’ persona, que quizá había logrado cazar ‘dos’ grandes animales. Pero números más grandes en realidad no existían y, si algún día tuvieras suerte al salir a cazar, estarías contento con anunciar que trajiste ‘muchas’ delicias para la cena.

Pero imagina por un momento, que estás viviendo hace unos 20,000 años, en algún lugar en África—cerca de lo que hoy es Uganda y el Congo. Con curiosidad mirarías al cielo y comenzarías a notar algunos patrones. Algunas veces, durante la noche, la luna parece como un grande y brillante disco de luz; algunas noches después, verías como si una gran porción del disco hubiera sido “devorada” por alguien o algo; hasta que eventualmente la luna se torna toda obscura; sólo para volver a crecer de nuevo y repetir todo el ciclo. Quizá notarías también que estos patrones parecen repetirse en intervalos bastante regulares y, completamente lleno de curiosidad, quieres de algún modo ‘medir’ el paso del tiempo entre un ciclo y otro.

¿Pero cómo podrías hacerlo? Incluso a tu lenguaje le faltan las palabras necesarias para llevar un registro de cuantas “salidas y puestas de Sol” ocurren entre una luna “llena” y la siguiente. Le das y le das vueltas al asunto en tu cabeza. Hasta que de pronto se te ocurre. Es una idea brillante tan sólo por su simplicidad. Tomas el hueso de alguno de los animales que haz cazado y cada noche—justo cuando el Sol se comienza a ocultar debajo del horizonte—usas una piedra afilada para hacer una marca sobre el hueso. Luego, la próxima vez que vuelves a ver una luna llena, empiezas a hacer una nueva hilera de marcas. Y así, después de repetir este mismo ejercicio unas cuantas veces más, comparas el número de marcas que tienes en cada una de tus hileras.

Acabas de aprender a contar.

Ni siquiera tienes aún un sistema formal de numeración pero, al crear esta correspondencia uno a uno entre cada uno de los ‘días’ y las ‘marcas’ en el hueso, has logrado medir la cantidad de días entre una luna llena y la siguiente. Más aún, al establecer una correspondencia similar entra las marcas en dos hileras diferentes, puedes verificar por ti mismo que cada ciclo lunar está compuesto más o menos del mismo número de días. Has logrado confirmar tu hipótesis.

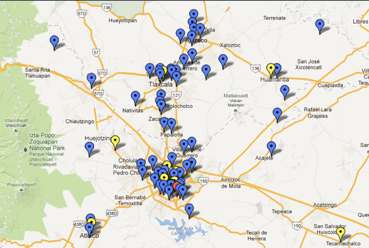

Descubrimientos arqueológicos en área africana de Ishango nos dicen que esta historia quizá no está demasiado alejada de la realidad. En 1960, el explorador belga Jean de Jean de Heinzelin de Braucourt descubrió el hueso de un babuino con varios grupos de marcas hechas sobre su superficie. Técnicas modernas nos dicen que el hueso es de hace unos 20,000 años y estudios del arqueólogo Alexander Marshack sugieren que se trata en verdad de un calendario lunar.

Como la mayoría de las buenas ideas, el uso de marcas talladas sobre huesos o madera para medir y registrar cantidades se comenzó a propagar rápidamente entre todas las civilizaciones humanas. Junto con las primeras formas de escritura, los ‘números’ representados como grupos de marcas comenzaron también a aparecer por doquier manteniendo registros de bienes o pertenencias personales. Y fue entonces cuando los números comenzaron a cobrar un significado, una vida, por si mismos.

--

Escrito por Juan A. Navarro Pérez y publicado originalmente en Pedazos de Carbono

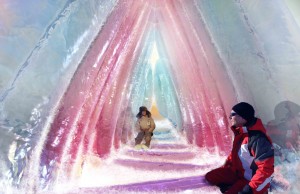

La fotografía inicial, en la cual se aprecian una y dos manzanas, es cortesía de Jonathan Cohen.

Al investigar la brecha de género en mi alma mater, la UNAM, también pude encontrar que ésta existe y es particularmente frecuente en ciertas disciplinas. A nivel de pregrado, las facultades de ciencias e ingeniería son los que tienen la menor participación femenina. La Facultad de Ingeniería tiene la menor representación de mujeres con sólo el 18%, seguido por el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada (28.3%), y la Facultad de Ciencias (42.2%). Los programas de doctorado con menor participación femenina son programas físico-matemáticas e ingeniería, los más afectados son, por ejemplo, ingeniería mecánica (9.3%), física (13%) y ciencias de la computación (36.8%).

Al investigar la brecha de género en mi alma mater, la UNAM, también pude encontrar que ésta existe y es particularmente frecuente en ciertas disciplinas. A nivel de pregrado, las facultades de ciencias e ingeniería son los que tienen la menor participación femenina. La Facultad de Ingeniería tiene la menor representación de mujeres con sólo el 18%, seguido por el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada (28.3%), y la Facultad de Ciencias (42.2%). Los programas de doctorado con menor participación femenina son programas físico-matemáticas e ingeniería, los más afectados son, por ejemplo, ingeniería mecánica (9.3%), física (13%) y ciencias de la computación (36.8%). La prospectiva de esta situación tampoco es muy esperanzadora. De acuerdo a las tendencias del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), la proporción de mujeres registradas como "investigadoras nacionales” aumentó de 21% en 1991 a aproximadamente un 33% en 2011, lo que indica que, a este ritmo, la igualdad de género en el SNI apenas se alcanzará en el 2060. Esta disparidad es aún más importante cuando se contrasta la proporción de género, en los diferentes niveles del SNI. A nivel emérito, el máximo obtenible en el sistema, el número de mujeres alcanza

La prospectiva de esta situación tampoco es muy esperanzadora. De acuerdo a las tendencias del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), la proporción de mujeres registradas como "investigadoras nacionales” aumentó de 21% en 1991 a aproximadamente un 33% en 2011, lo que indica que, a este ritmo, la igualdad de género en el SNI apenas se alcanzará en el 2060. Esta disparidad es aún más importante cuando se contrasta la proporción de género, en los diferentes niveles del SNI. A nivel emérito, el máximo obtenible en el sistema, el número de mujeres alcanza

En el área de historia natural tenía un bagaje, pero sí investigué para escribir el documento. No quiero estar adivinando, había que dar datos duros. Y más que nada, sí me sirvió mucho el concepto de evolución como una herramienta para hacer una analogía con el mundo del juguete. El mundo de los juguetes también es como un ecosistema. Hay selección natural, hay depredación, canibalismo, hay un montón de cosas. Es un mundo agresivo y muy dinámico. Y básicamente, como en la selección natural, un mal juguete no va a sobrevivir, porque finalmente el niño no juega.

En el área de historia natural tenía un bagaje, pero sí investigué para escribir el documento. No quiero estar adivinando, había que dar datos duros. Y más que nada, sí me sirvió mucho el concepto de evolución como una herramienta para hacer una analogía con el mundo del juguete. El mundo de los juguetes también es como un ecosistema. Hay selección natural, hay depredación, canibalismo, hay un montón de cosas. Es un mundo agresivo y muy dinámico. Y básicamente, como en la selección natural, un mal juguete no va a sobrevivir, porque finalmente el niño no juega.  “Han jugado con piezas sueltas, unas que hice con caucho de silicón para representar las formas diseñadas virtualmente. No son el producto final pero sí la idea. Y algo interesante que no había contemplado en la investigación es que, más allá de ser un juguete en sí mismo, puede darle vida nueva a otros juguetes. Los niños empezaron a tomar las piezas y a utilizarlas como armaduras para otros muñecos. Y me gustó la idea de que Ollin pueda jalar parte de su inercia creativa hacia otros juguetes que quizás se estaban acercando al fin de su vida útil. Finalmente es la idea de este proyecto. Es una inversión: se obtiene más por las horas de juego e incluso los papás obtienen más por el dinero que invierten en un juguete. Además, la huella ecológica del producto es más pequeña y el juguete puede ayudar a evitar compras compulsivas.”

“Han jugado con piezas sueltas, unas que hice con caucho de silicón para representar las formas diseñadas virtualmente. No son el producto final pero sí la idea. Y algo interesante que no había contemplado en la investigación es que, más allá de ser un juguete en sí mismo, puede darle vida nueva a otros juguetes. Los niños empezaron a tomar las piezas y a utilizarlas como armaduras para otros muñecos. Y me gustó la idea de que Ollin pueda jalar parte de su inercia creativa hacia otros juguetes que quizás se estaban acercando al fin de su vida útil. Finalmente es la idea de este proyecto. Es una inversión: se obtiene más por las horas de juego e incluso los papás obtienen más por el dinero que invierten en un juguete. Además, la huella ecológica del producto es más pequeña y el juguete puede ayudar a evitar compras compulsivas.”