La identidad siempre ha sido generadora de pasiones; se vincula a lo que nos gusta, lo que hacemos, lo que permitimos y se resume en lo que somos. También, a gran escala, ha sido causa de guerras, así como de las cosas más sorprendentes que ha creado la humanidad. El reconocernos a nosotros mismos y el reconocer a los demás. La capacidad de convertirnos en el objeto de nuestra propia atención, diría Gordon Gallup, quien ha investigado la conciencia en primates desde hace mucho tiempo. El decidir y descubrir cómo es ese yo, que tiene una estrecha implicación con el quiénes somos nosotros y con ese pequeñito y lindo concepto que llamamos empatía.

La identidad siempre ha sido generadora de pasiones; se vincula a lo que nos gusta, lo que hacemos, lo que permitimos y se resume en lo que somos. También, a gran escala, ha sido causa de guerras, así como de las cosas más sorprendentes que ha creado la humanidad. El reconocernos a nosotros mismos y el reconocer a los demás. La capacidad de convertirnos en el objeto de nuestra propia atención, diría Gordon Gallup, quien ha investigado la conciencia en primates desde hace mucho tiempo. El decidir y descubrir cómo es ese yo, que tiene una estrecha implicación con el quiénes somos nosotros y con ese pequeñito y lindo concepto que llamamos empatía.

Ésta importante característica, la capacidad de reconocernos, ha sido una de las piezas clave para separarnos del resto de los animales. “Somos animales conscientes, diferentes, especiales”, decimos. Pero, ¿realmente somos los únicos o existen otras especies que se reconocen a sí mismas? Ésta corta y preciada duda se coló en la investigación de biólogos, antropólogos y psicólogos desde hace tiempo, pero no fue sino hasta 1970, en la Universidad de Tulane, Nueva Orleáns, que Gordon Gallup respondió con un contundente y claro “sí”: los chimpancés también se reconocen a sí mismos.

¿Cómo lo demostró? Con espejos. Cuando colocaron a distintos chimpancés frente al espejo, comenzaban a explorar partes de su cuerpo, rascarse comida de entre los dientes, sacarse los mocos o hacer burbujas de baba. Además, Gordon observó su reacción cuando les pintaba marcas en la cara: éstos, al verse en el espejo, las trataban de borrar. “¡Hemos encontrado un chimpancé que se reconoce a sí mismo!”, habría pensado el investigador. Chimpancé al cual probablemente no le guste esa nueva mancha roja en su frente. Podrá sonar como un experimento sencillo, pero sólo otros pocos primates (como los orangutanes y los bonobos) lo han logrado, aun cuando se ha intentado varias veces y de diversas formas. Es algo bastante especial que podría indicar la posible presencia de conciencia, a la vez que podría desbancar al ser humano de su autoproclamado trono en el reino animal.

Pero, ¿aquí termina todo? ¿Los grandes simios se reconocen a sí mismos y el resto del mundo vivo no tiene idea de quién es? Por suerte, la cosa no acaba aquí. Tenemos que dejar el siglo XX atrás para llegar al siguiente descubrimiento relevante en auto-reconocimiento animal. Sigamos con dos señoras fabulosas: Diana Reiss y Lori Marino. Ellas decidieron intentarlo con unos animales que hace tiempo se dicen inteligentes: los delfines. En particular, la especie Turciops truncatus (habitante de casi todos los mares, incluidas mis natales aguas mexicanas).

Para hacer sus experimentos, se toparon con algunos problemas: los delfines no tienen manos como los primates para poder explorar su cara al ver reflejada una marca y, además, son animales mucho más grandes que viven bajo del agua. Ingeniosas como ellas solas, idearon el siguiente plan: dos delfines, dos experimentos, tres tanques de agua, varios espejos con diferentes capacidades reflectoras, cámaras de video, un método de marcas con tinta y marcas falsas y cuatro observadores entrenados. Una vez montado el experimento dentro del Acuario de Nueva York, en Brooklyn, hicieron los siguiente:

1. Marcaron falsamente al delfín con un plumón sin tinta (para no dejar marca pero sí una sensación). Observaron qué hacía en el tanque con espejos.

2. A ese mismo delfín lo volvieron a marcar, esta vez con tinta. Observaron.

3. Finalmente volvieron a hacer la marca falsa. Y observaron.

Tras horas de filmación y conteos vieron que el delfín buscaba los espejos que lo reflejaban mejor para poder explorar su cuerpo con la mirada, con el objetivo de encontrar la marca. Eso no es todo. Vieron que el delfín no dedicaba mucho tiempo a observarse cuando había sido marcado de manera falsa, pero pasaba más tiempo buscando marcas falsas una vez que ya había sido marcado con tinta previamente; al no descubrir marca alguna, se iba.

Los resultados que publicaron Diana y Lori en 2001 comprueban que un animal (bastante diferente a nosotros) tiene características que hacíamos exclusivas de los primates. ¡Los delfines Turciops truncatus también pueden reconocerse a sí mismos! Fue así que se demostró que ésta peculiar capacidad ha surgido, por lo menos, dos veces en la historia de la vida. Cosa sorprendente, si consideramos que hay 90 millones de años de separación entre delfines y chimpancés.

Todavía no tenemos claro porqué pasó esto ni tampoco quién más puede saber qué es; probablemente, animales como las orcas, la ballena jorobada y muchas aves (por ejemplo la urraca ya está dentro del grupo de quienes se reconocen). Se necesitaría crear un experimento que permita trabajar con animales de varias toneladas o con características muy diferentes a la nuestra: no todos los animales tienen manos y un par de ojos al frente, u ojos siquiera. ¿Y porqué no intentar con algún invertebrado? El yo puede estar en muchos de los animales que nos rodean y la inteligencia puede no ser algo tan especial como nos hicieron creer.

Todos los descubrimientos de inteligencia y cultura animal, junto con la voluntad de muchas personas como Jane Goodall (la primera investigadora en reportar el uso y elaboración de herramientas en vida silvestre por chimpancés), Steven Wise (un abogado enfocado en derechos animales) y la ya mencionada Lori Marino –quien es investigadora en la Universidad de Emory, Atlanta– condujeron a la creación del Nonhuman Rights Project (Proyecto para los Derechos de los No-humanos), que busca cambiar legalmente el término de objetos por el de personas en varias especies de animales, y así concederles libertad, integridad y dignidad, entre otros derechos. Cambiar qué son por quiénes son.

Lori es el rostro científico de la organización ya que se ha dedicado a investigar sobre inteligencia animal, evolución de cetáceos y las dimensiones éticas de las relaciones de humanos y no-humanos, como pueden ser las terapias supuestamente sanadoras con delfines. En 2011, Lori y sus amigos (otros investigadores del área) redactaron la “Declaración de los Derechos por los Cetáceos” en la Universidad de Helsinki, Finlandia, la cual aboga por la libertad, la no-propiedad y el respeto de las ballenas, delfines y marsopas, de sus familias, su cultura y su ambiente.

Sus investigaciones y activismo ya están teniendo consecuencias del otro lado del mundo. En 2013, el gobierno de India, tras presiones de la población que no quiere delfinarios en su país, prohibió el uso de cetáceos (delfines, ballenas y marsopas) para entretenimiento, así como su captura en cualquier lugar de India.

La próxima vez que veamos un show con delfines acordémonos de Lori y sus amigos humanos y no-humanos. Preguntémonos no qué son, sino quiénes son, y si realmente deberían estar viviendo ahí.

_________________

Esta es la primera colaboración de Jerónimo Sainz de Agüero con Historias Cienciacionales. Jero tiene dos gustos en la vida: la biología y la cerámica. Sobre la primera, es tesista de licenciatura y estudia las bases moleculares de la evolución de la inteligencia en cetáceos y primates. Sobre la segunda, maneja su propio taller de cerámica, llamado El Engaño (casa-cerámica). Pueden echarle un ojo a sus creaciones aquí. Jero también disfruta del bailongo y la risa.

Bibliografía:

Artículo original de Gordon Gallup sobre sus chimpancés | Primates en acción frente a un espejo | El artículo de Diana y Lori sobre auto-reconocimiento en Turciops truncatus | ¡Aquípuedes ver a los delfines explorándose! | Non-Human Right Project |Declaración de los Derechos de los Cetáceos | Nota en el blog de Historias Cienciacionales

Cada cebra es diferente. Las rayas son una de las características que les dan identidad individual. Sus patrones ha estado al centro de muchos debates por más de un siglo, y de ellos han surgido muchos argumentos. Algunos investigadores sugieren que las rayas confunden a los depredadores cuando un grupo de cebras huye, mientras que otros sostienen que les ayudan a evitar insectos fastidiosos que succionan sangre.

Cada cebra es diferente. Las rayas son una de las características que les dan identidad individual. Sus patrones ha estado al centro de muchos debates por más de un siglo, y de ellos han surgido muchos argumentos. Algunos investigadores sugieren que las rayas confunden a los depredadores cuando un grupo de cebras huye, mientras que otros sostienen que les ayudan a evitar insectos fastidiosos que succionan sangre.

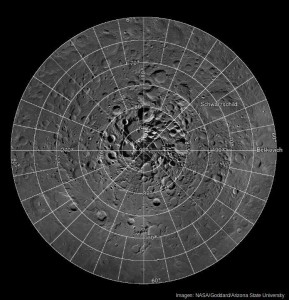

¿Por qué no, en lugar de espiar la casa de tu ex desde Google Earth, exploras un poco de la superficie de la Luna con la mejor resolución que se ha visto?

¿Por qué no, en lugar de espiar la casa de tu ex desde Google Earth, exploras un poco de la superficie de la Luna con la mejor resolución que se ha visto?

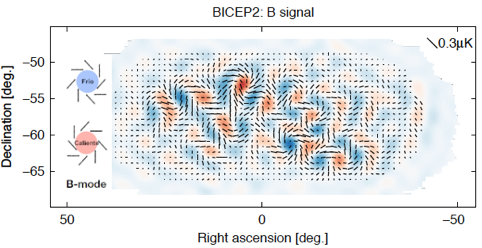

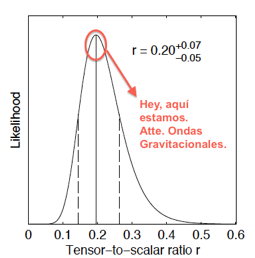

El físico teórico Kip Thorne escribía en El futuro del espacio tiempo, obra de 2002: «En algún momento entre 2008 y 2030 se descubrirán ondas gravitacionales procedentes de la singularidad del Big-Bang [y] seguirá una era, que durará hasta 2050, en la que se harán grandes esfuerzos para medir el espectro de las ondas gravitacionales primordiales». Si los datos que hace poco presentaron en una conferencia de prensa John Kovac y sus colegas del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian superan el escrutinio, la era predicha por Kip Thorne comienza en este momento.

El físico teórico Kip Thorne escribía en El futuro del espacio tiempo, obra de 2002: «En algún momento entre 2008 y 2030 se descubrirán ondas gravitacionales procedentes de la singularidad del Big-Bang [y] seguirá una era, que durará hasta 2050, en la que se harán grandes esfuerzos para medir el espectro de las ondas gravitacionales primordiales». Si los datos que hace poco presentaron en una conferencia de prensa John Kovac y sus colegas del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian superan el escrutinio, la era predicha por Kip Thorne comienza en este momento.