Estamos de regreso para la transmisión en vivo de los Juegos Olímpicos de Verano Río 2016. ¡Vaya competencia pudimos presenciar entre los equipos femeninos de handball! Tal parece ser que la Noruega da la ventaja, justo como hace cuatro años. Ahora inicia la gimnasia artíst... ¿artrópoda? Ah, es verdad. La gimnasia artrópoda. Uno de los nuevos juegos olímpicos que se inauguran aquí, en Río 2016. En la arena se encuentra Ángela Pereira, nuestra enviada especial. Ángela, ¿nos escuchas?

Ángela: ... ¡Hola, Carlos! Un saludo al auditorio que nos sintoniza. Así es: me encuentro aquí en la arena donde se realizará en unos minutos la inauguración de un nuevo deporte olímpico, la gimnasia artrópoda. El comité olímpico ha decidido integrarlo a la lista a pesar de la notable escasez de competidoras.

Estamos de regreso para la transmisión en vivo de los Juegos Olímpicos de Verano Río 2016. ¡Vaya competencia pudimos presenciar entre los equipos femeninos de handball! Tal parece ser que la Noruega da la ventaja, justo como hace cuatro años. Ahora inicia la gimnasia artíst... ¿artrópoda? Ah, es verdad. La gimnasia artrópoda. Uno de los nuevos juegos olímpicos que se inauguran aquí, en Río 2016. En la arena se encuentra Ángela Pereira, nuestra enviada especial. Ángela, ¿nos escuchas?

Ángela: ... ¡Hola, Carlos! Un saludo al auditorio que nos sintoniza. Así es: me encuentro aquí en la arena donde se realizará en unos minutos la inauguración de un nuevo deporte olímpico, la gimnasia artrópoda. El comité olímpico ha decidido integrarlo a la lista a pesar de la notable escasez de competidoras.

Carlos: Según tengo entendido, sólo se han presentado representantes de cuatro países: Estados Unidos, Inglaterra, Sudáfrica y Marruecos. ¿No es así, Ángela?

Ángela: ... ¡Así es, Carlos! Sin embargo, el comité olímpico ha hecho esta decisión debido a la habilidad sin precedentes de estas competidoras. Y parece que estamos a punto de comenzar. Puedo ver a las gimnastas estirarse en el otro extremo de la arena, concentradas. La dinámica será la siguiente: cada una de ellas tendrá que demostrar sus habilidades con una coreografía libre. Terminada su rutina, los jueces las calificarán de acuerdo a su fuerza, flexibilidad, agilidad y elegancia.

Carlos: Suena fascinante. ¿Nos puedes presentar a las competidoras?

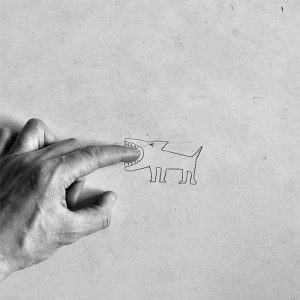

Ángela: ... ¡Claro que sí, Carlos! La primera de ellas, Cicindela dorsalis, se acerca decidida a la arena. Originaria de Carolina del Sur, Estados Unidos, esta gimnasta –la más joven de todas, pues es apenas una larva– pertenece a una especie de escarabajos tigre. Oh, parece que ya está lista. Cicindela sube a la barra de equilibrio y estira todo su cuerpo antes de iniciar. De un salto, comienza su coreografía y se contorsiona por completo en el aire. Cae perfectamente en línea sobre la barra de equilibrio y... ¡comienza a girar! A girar, te digo. ¡Como una rueda, Carlos! Vuelve a dar un salto y cae victoriosa sobre la arena. Wow, nunca había visto algo así.

Carlos: ¿Como una rueda? Bastante impresionante, Ángela. Dime, ¿hay alguna forma de que podamos ver en acción a esta deportista? Ángela: ... ¡Por supuesto, Carlos! Pueden ver la coreografía grabada de Cicindela desde este enlace: Pero esperen. Ya llega la siguiente competidora al salto de potro: Pleurotya ruralis o, como la llaman en su casa, la polilla Madre de Perla. Esta gimnasta inglesa es también una larva, pero algo me dice que tiene mucha más experiencia que la pequeña Cicindela. Ahora arrastra cada uno de sus pies y flexiona la cabeza, preparándose. Pleurotya sale disparada hacia el potro, anclando el extremo posterior de su cuerpo, doblándose y rodando. ¡Whoa! ¡Tremendo salto de esta gimnasta y qué buen aterrizaje! Parece que... Oh, sí. Ahora Pleurotya rueda hacia atrás, salta y termina su coreografía en el mismo punto donde comenzó. ¡Qué belleza, Carlos! Miren qué belleza

Carlos: Supongo que la gimnasia artrópoda ha superado las expectativas de más de uno. Quién lo hubiera dicho.

Ángela: ... ¡Quién lo hubiera dicho, Carlos! Las tribunas todavía no se recuperan de toda esta emoción. Yo misma estoy agitada. El mundo entero debería de estar viendo esto. Y qué momento más oportuno: a la arena entra la araña sudafricana Carparachne aureoflava, nativa del desierto de Namib. Debo decirles que esta es una de las gimnastas más experimentadas. ¡Y qué manera de demostrarlo! Ni bien ha comenzado la música, Carparachne ya domina el suelo, haciendo magia con sus patas mientras gira sobre sí misma. Carlos, debes ver esto. Carparachne ahora comienza a dar vueltas de carro a una velocidad impresionante alrededor de la arena. Según me informan, da 44 vueltas por segundo. ¡Qué cosa! Termina su rutina con una carismática vuelta y, como puedes escuchar, el lugar se inunda de aplausos.

Carlos: ¿44 vueltas por segundo, has dicho? Vaya, creo que yo no puedo dar una sola. Jaja, ¿y tú, Ángela?

Ángela: ... ¡No hay tiempo de responder, Carlos! Y es que ya ha empezado la coreografía de la última concursante: la araña marroquí Cebrennus rechenbergi. Debo decirte que nadie sabía muy bien qué esperar de ella porque apenas fue descubierta en marzo de 2014, pero ahora nos da un espectáculo memorable. ¡Qué agilidad, qué elegancia! Gira, corre y se detiene por un segundo mientras se pavonea frente a nuestros ojos. Una verdadera artista. ¡Sus vueltas de carro son algo espectacular, Carlos! Quizá no sea la más veloz, pero eso no impide que deje a los jueces con la boca abierta. ¡Miren nada más!

Carlos: Una enorme sorpresa por parte de las gimnastas arácnidas. Pero no puedo evitar preguntarte, Ángela, ¿cómo es que estos animales son tan brillantes en un deporte olímpico como la gimnasia?

Ángela: (sollozando) ... ¡Disculpa, Carlos! Estas sólo son lágrimas de emoción. Qué buena pregunta. Ni yo misma lo sé. Supongo ... sus habilidades ... servirán ... escape ante amenazas como depredadores, ¿no?

Carlos: Vaya, Ángela. Hasta pareces científica. Eh, parece que pasa algo con la transmisión. ¿Me escuchas bien?

Ángela: ...

Carlos: ... Parece que ha ocurrido una falla técnica con nuestra enviada a los Juegos Olímpicos Río 2016. Nos vamos a un corte, pero al regresar veremos la entrevista exclusiva que nos dio el multi-medallista estadunidense Michael Phelps. Además, ¿cómo se alimentan los deportistas olímpicos para mantenerse en forma aquí, en Río 2016? ¡No se vayan!

Bibliografía:

Nota en Scientific American | Nota II en Scientific American | Artículo del Descubrimiento de Cebrennus rechenbergi | Nota original en el Blog de Historias Cienciacionales.