“Es necesaria una gran madurez para entender que la opinión que defendemos no es más que nuestra hipótesis favorita, a la fuerza imperfecta, probablemente pasajera, que sólo los muy cortos de entendederas pueden tomar como una certeza o una verdad.”

Milán Kundera

No la podemos ver, no la podemos medir, podemos "sentir" sus efectos, pero no podemos asegurar que existe; es uno de los grandes dolores de cabeza para los astrofísicos y aunque realmente no la alcanzamos a comprender en su totalidad, cada vez se le imputan más y más responsabilidades de magnitudes astronómicas; nos referimos al presunto responsable de que el universo, los cúmulos de galaxias y nuestra propia Vía Láctea existan en la forma en que los conocemos. Con ustedes: La materia obscura.

¿Cómo se descubrió algo tan difícil de detectar?

Esta pregunta engloba la parte más interesante de este tema. En realidad, la materia obscura nunca ha sido "descubierta"; su concepto surge como una hipótesis para explicar el por qué ciertos cuerpos celestes no se comportan tal cual lo predice la teoría general de la relatividad de Einstein. Conforme se volvió más común el estudio de objetos distantes en el universo, derivado de los avances tecnológicos de principios del siglo XX, fue posible analizar el movimiento de las galaxias y estrellas con gran precisión; en este contexto, algunos científicos como Jan Oort y Fritz Zwicky notaron peculiaridades sumamente trascendentes en sus observaciones: la velocidad orbital de las estrellas en la Vía Láctea (Oort, 1932) y de las galaxias dentro de sus cúmulos (Zwicky, 1933), era mucho mayor a la esperada; esto implicaba que había algo allá afuera generando interacciones gravitacionales de gran magnitud.

El término “materia obscura” fue acuñado por Zwicky con el fin de explicar el desajuste entre la materia observable (estrellas, planetas, polvo, conejos, etc.) y las relaciones gravitacionales entre las galaxias. En un momento en que los supuestos eran tan divergentes como asumir que había materia incapaz de ser detectada por los telescopios de la época, o la necesidad de replantear la teoría de la relatividad para ajustarse a las nuevas observaciones, Zwicky, humano, apostó por el primero.

El tema quedó en el olvido por algunas décadas ya que, en realidad, nadie sabía mucho sobre el comportamiento de las galaxias ni se mostraba interesado en revivir la polémica de la materia perdida; sin embargo, a mediados de la década de los setentas, los avances tecnológicos de la época pusieron nuevamente el tema sobre la mesa. Vera Rubin descubrió que la velocidad de rotación de las galaxias sufre el mismo desajuste que las estrellas de Oort y las galaxias de Zwicky. Nueva evidencia se acumuló y la materia obscura regresó a las primeras planas.

¿Alguien tiene idea de qué es la materia obscura?

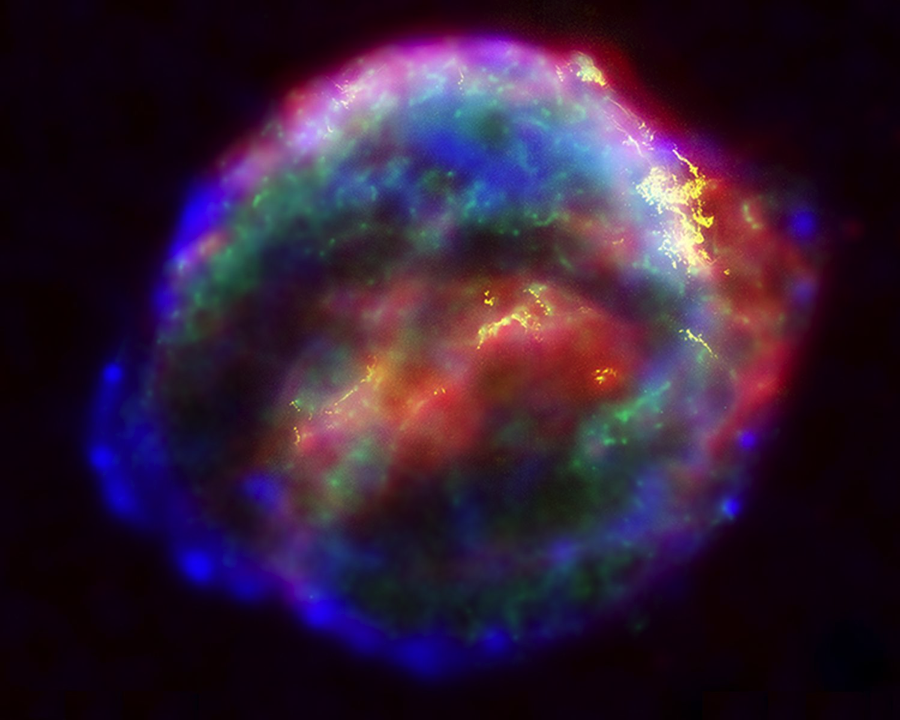

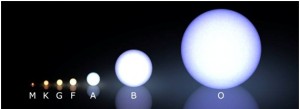

Las observaciones más recientes sobre radiación residual realizadas por el Satélite Planck de la Agencia Espacial Europea, apuntan a que 84.5% de la materia presente en el universo podría ser materia obscura. ¿En qué forma se presenta y dónde se esconde toda esa materia? Las primeras hipótesis sobre su naturaleza se enfocaron en objetos masivos indetectables (por su baja o nula emisión de radiación electromagnética): agujeros negros, estrellas de neutrones, algunas estrellas enanas y planetas no asociados a sistemas. Los telescopios del mundo y sus alrededores (en la actualidad hay muchísimos telescopios orbitando la Tierra) voltearon al cielo en busca de evidencia que sustentara esta teoría y, en efecto, existen evidencias, pero éstas no convencen al no ser suficientes. El 84.5% de la materia del universo no se esconde en forma de planetas errantes.

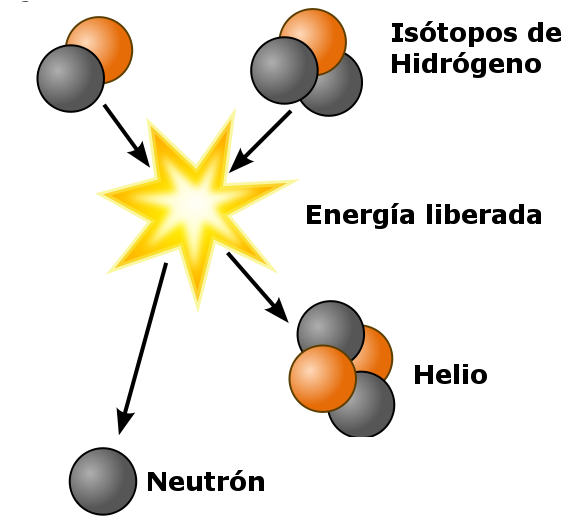

La hipótesis más aceptada es que la materia obscura se encuentra distribuida por todo nuestro universo, en forma de partículas masivas que interactúan débilmente (WIMPs, por sus siglas en inglés). Si las WIMPs fueran las responsables de la materia obscura en el universo, es posible que millones de estas partículas subatómicas estuvieran atravesando nuestros cuerpos a cada segundo. Sin embargo, las propiedades (hipotéticas) de las WIMPs impedirían que interactuaran de forma perceptible con la materia no obscura (exceptuando, obviamente, las interacciones gravitacionales).

La naturaleza de estas partículas subatómicas ha eludido a los científicos, a pesar de los grandes esfuerzos realizados para su detección directa o indirecta. En octubre de 2013 el equipo del Gran Detector Subterráneo de Xenón (LUX), localizado a kilómetro y medio por debajo de la superficie de Dakota del Sur, y considerado como la instalación más sensible para la detección de partículas de materia obscura, anunció lo que muchos ya imaginaban: no han podido encontrar nada.

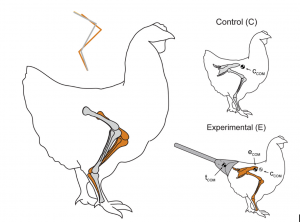

La frustración por la falta de resultados en la Tierra tiene su contraparte espacial; recientemente ha habido descubrimientos que ponen en duda los modelos vigentes relacionados a la materia obscura. Se han encontrado, por ejemplo, grandes grupos de estrellas, cuyas interacciones gravitacionales parecen estar dictadas exclusivamente por la materia visible, sin efectos perceptibles de materia obscura. También hay casos en los que la materia obscura no se comporta como lo esperamos: un caso sonado es el del cúmulo galáctico Abell 520, que presenta una distribución de materia obscura (hipotética, siempre hipotética) con un patrón inverso al esperado, como se puede observar en la siguiente figura.

Seguimos modelando con la materia obscura como andamio

A más de ochenta años de escuchar su voz en off, la materia obscura sigue siendo ese abominable misterio que sólo se conoce por las consecuencias gravitacionales que presuponen su existencia, pero esto no ha sido motivo para dejar de elaborar modelos basados en un universo que es, en su mayoría, obscuro. Recientemente Lisa Randall y Matthew Reece, de la universidad de Harvard, propusieron un modelo que asocia las extinciones masivas en la Tierra con la materia obscura. De acuerdo con este modelo, el Sol, en su transitar por la galaxia, podría atravesar de forma periódica una zona con alta densidad de materia obscura ubicada en el plano central de la Vía Láctea, esta interacción podría estar provocando desórdenes gravitacionales que alterarían el comportamiento de cometas y otros cuerpos en la nube de Oort (una nube de rocas congeladas que, en teoría, rodea nuestro sistema planetario) y provocar bombardeos periódicos en la Tierra. Si esta propuesta suena demasiado especulativa, es porque lo es. Aun así, los invito a que la comparen con el propio modelo que hipotetiza la existencia de la materia obscura; variables hipotéticas más, variables hipotéticas menos, la especulación sigue estando presente y la carencia de pruebas contundentes sigue siendo la norma.

¿Será posible que la materia obscura… no esté ahí afuera?

La posibilidad de que la materia obscura sea un artefacto de teorías físicas incompletas es real. Existen varios modelos gravitacionales que intentan explicar el comportamiento del universo sin recurrir (o prescindiendo de) a la materia obscura, pero las preguntas siguen aventajando en número a las respuestas .

En el momento actual, los centros de investigación están revestidos de alta tecnología y una gran capacidad de análisis, características que han favorecido que tanto los partidarios como los adversarios de la materia obscura se hayan multiplicado como jamás se había visto.

El tiempo decidirá si llega el momento de borrar la materia obscura de nuestros libros o de darle nombre a esas elusivas partículas que, en teoría, la conforman.

Del uno al Narciso, ¿qué tan atractiv@ se considera? ¡Salud! Brindemos por cualquiera que haya sido su respuesta. ¡Brindemos varias veces! Ahora que ya estamos entrados en copitas, probablemente sienta cómo el acto de beber favorece la pérdida de la inhibición y, en algunas otras ocasiones, hasta la dignidad (esperemos no llegar a ese punto).

Del uno al Narciso, ¿qué tan atractiv@ se considera? ¡Salud! Brindemos por cualquiera que haya sido su respuesta. ¡Brindemos varias veces! Ahora que ya estamos entrados en copitas, probablemente sienta cómo el acto de beber favorece la pérdida de la inhibición y, en algunas otras ocasiones, hasta la dignidad (esperemos no llegar a ese punto).

El físico teórico Kip Thorne escribía en El futuro del espacio tiempo, obra de 2002: «En algún momento entre 2008 y 2030 se descubrirán ondas gravitacionales procedentes de la singularidad del Big-Bang [y] seguirá una era, que durará hasta 2050, en la que se harán grandes esfuerzos para medir el espectro de las ondas gravitacionales primordiales». Si los datos que hace poco presentaron en una conferencia de prensa John Kovac y sus colegas del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian superan el escrutinio, la era predicha por Kip Thorne comienza en este momento.

El físico teórico Kip Thorne escribía en El futuro del espacio tiempo, obra de 2002: «En algún momento entre 2008 y 2030 se descubrirán ondas gravitacionales procedentes de la singularidad del Big-Bang [y] seguirá una era, que durará hasta 2050, en la que se harán grandes esfuerzos para medir el espectro de las ondas gravitacionales primordiales». Si los datos que hace poco presentaron en una conferencia de prensa John Kovac y sus colegas del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian superan el escrutinio, la era predicha por Kip Thorne comienza en este momento.

Si acostumbran jugar videojuegos, podría haberles pasado que sus hermanos pequeños o algún niño les hayan dado una buena lección tras haberlos humillado en su propio terreno. Si no, seguro han escuchado a alguna persona repetir las clásicas frases de asombro sobre la velocidad con la que las nuevas generaciones se adaptan a la tecnología: “¡Ay, es que ahora vienen con chip integrado”, “No, no, estos niños ahora ya nacen programados”.

Si acostumbran jugar videojuegos, podría haberles pasado que sus hermanos pequeños o algún niño les hayan dado una buena lección tras haberlos humillado en su propio terreno. Si no, seguro han escuchado a alguna persona repetir las clásicas frases de asombro sobre la velocidad con la que las nuevas generaciones se adaptan a la tecnología: “¡Ay, es que ahora vienen con chip integrado”, “No, no, estos niños ahora ya nacen programados”.