Según estadísticas contenidas en el informe “La Obesidad y la economía de la prevención” publicado por la OCDE en Septiembre de 2010, dos de cada tres personas mayores de 15 años en México tienen sobrepeso u obesidad. Paralelamente, diversos estudios han identificado a la obesidad como el principal factor de riesgo para desarrollar hipertensión y diabetes, entre otras enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Lo alarmante de esta situación es que la diabetes y sus complicaciones se ubican ya como la principal causa de muerte, de amputaciones y ceguera en el país. Se calcula que simplemente este año, más de 100,000 mexicanos morirán víctimas de la diabetes, y la tendencia apunta a que esta cifra se incrementará en próximos años.

Quisiera comenzar por decir que la obesidad es una condición compleja y multifactorial que es producto de una combinación de múltiples factores de tipo biológico, pero que también obede ce a una serie de circunstancias de índole social, cultural, y económica que afectan los aspectos nutricionales, emocionales y conductuales de las personas. Este texto no busca discutir acerca de las diferentes políticas de prevención y estrategias de intervención a nivel salud pública. Por el contrario, busca presentar algunas ideas derivadas de estudios médicos y epidemiológicos sobre el ejercicio físico y su rol en la prevención de la obesidad y sus enfermedades asociadas. ¿Por qué hablar de ejercicio? Porque diversos análisis han demostrado que es la forma más efectiva de medicina preventiva. Y también porque creo que, al final del día, todos los individuos tenemos cierto poder de decisión sobre nuestro estilo de vida. Por lo que, apoyados con conocimientos que se basan más en evidencias que en creencias, podemos tomar decisiones más sabias al respecto que nos permitan alcanzar y disfrutar de una vida más saludable.

ce a una serie de circunstancias de índole social, cultural, y económica que afectan los aspectos nutricionales, emocionales y conductuales de las personas. Este texto no busca discutir acerca de las diferentes políticas de prevención y estrategias de intervención a nivel salud pública. Por el contrario, busca presentar algunas ideas derivadas de estudios médicos y epidemiológicos sobre el ejercicio físico y su rol en la prevención de la obesidad y sus enfermedades asociadas. ¿Por qué hablar de ejercicio? Porque diversos análisis han demostrado que es la forma más efectiva de medicina preventiva. Y también porque creo que, al final del día, todos los individuos tenemos cierto poder de decisión sobre nuestro estilo de vida. Por lo que, apoyados con conocimientos que se basan más en evidencias que en creencias, podemos tomar decisiones más sabias al respecto que nos permitan alcanzar y disfrutar de una vida más saludable.

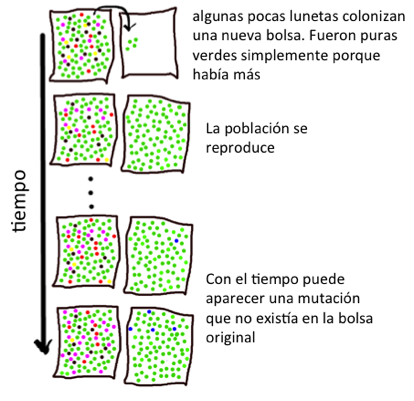

Es cierto aquello de que cada quien posee un metabolismo diferente. Algunas personas son envidiadas por que pueden comer cantidades vastas de comida y no engordar ni un gramo. Afortunados ellos. Sin embargo, para la mayoría de nosotros, la batalla contra el peso es difícil y dura toda la vida. Nuevas investigaciones sugieren que uno de los posibles factores que afectan el riesgo de ser obeso reside en la composición del tipo de bacterias que viven en nuestro intestino, mientras que otros estudios sugieren que sustancias como los microRNAs que se encuentran en los vegetales que comemos, interactúan con nuestro metabolismo para formar sistemas de co-regulación genética. “Eres lo que comes”, reza el refrán, y estas investigaciones parece que lo comprueban. Independientemente de todos estos descubrimientos interesantes, hay que recordar que gracias a la evolución, nuestros cuerpos están diseñados para asimilar los nutrientes y la energía contenidos en los alimentos que ingerimos y, cuando ingerimos más energía de la que podemos “quemar”, nuestros cuerpos felizmente la convierten en grasa y la almacenan en el tejido adiposo (bajo el supuesto de que esas reservas de energía podrían salvarnos de morir de hambre en una época de escasez). Nos guste o no, ese es el mecanismo biológico que, por default está embebido en nuestras células.

No hace mucho, en la década de los 80’s, la tasa de obesidad se encontraba en menos del 10% a nivel mundial. Pero gracias a nuestra “prosperidad” como especie, producto del “éxito” económico, nuestro estilo de vida se ha transformado progresivamente en uno más sedentario que viene acompañado de una dieta que nos provee de más calorías de las que necesitamos. Es una situación muy difícil, ya que los alimentos, particularmente aquellos que contienen mucha azúcar (y por lo tanto muchas “calorías), nos producen placer, y su consumo frecuente sólo refuerza los circuitos neuronales (y conductuales) que nos llevan a consumirlos. Es como si nuestro cuerpo nos estuviera tendiendo una trampa en la que nos hace comer más, para obtener más y más calorías para sí mismo.

NOTA: Tener un poco de grasa corporal es bueno. Incluso, necesario. En el caso de una persona sana, se estima que entre el 18-24% del peso corporal en los hombres y entre 25-31% en las mujeres, debería ser grasa. Estar arriba de esos rangos, se considera un problema. Si bien existen diversos métodos para medir la composición corporal, los más exactos son la imagenología por resonancia magnética y la tomografía computarizada, ya que permiten distinguir entre tejidos, e incluso entre los dos tipos más importantes de tejido adiposo: la grasa blanca y la grasa marrón, que difieren en su biología, y esto es algo que se discutirá con más detalles en la segunda entrega del post.

Volviendo al tema, el asunto de la dieta es muy complejo, y requiere varios posts para tratarlo. Muchas campañas en los medios han sido enfocadas en concientizar a la población sobre los efectos negativos de una dieta basada en la vitamina T (tamales, tacos, tortas, etc.). Sin embargo, menos atención se le ha dado al componente de la actividad física. Para combatir nuestro sedentarismo, los humanos contamos con un invento reciente llamado “ejercicio”. El ejercicio nos permite mantener en buena forma nuestros músculos, fortalecer nuestros huesos y quemar ese exceso de grasa producto de la abundancia de calorías del desayuno/comida/cena. Sin embargo, existen innumerables conceptos erróneos sobre el ejercicio y, en mi opinión, un gran déficit en México de entrenadores y personal calificado en el tema. El año pasado, Travis Saunders, autor del blog “Obesity panacea” presentó una lista de 7 mitos sobre la actividad física, que reproduzco a continuación:

Mito 1: Los niños deben dedicar su tiempo a cosas más importantes, como estudiar, en lugar de hacer ejercicio.

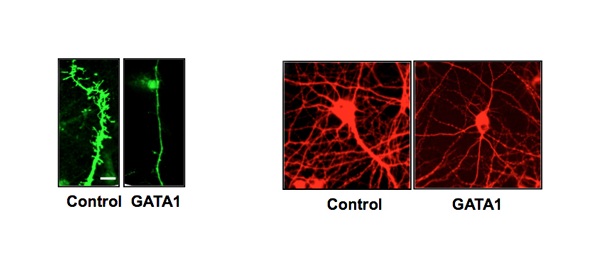

Realidad: Varios estudios señalan que los niños que más participan en actividades deportivas, generalmente tienen mejores habilidades matemáticas y de lectura. En Ontario, Canadá, implementaron un programa para medir el impacto de la educación física en el rendimiento escolar. En un periodo de dos años, aquellos niños que tuvieron actividad física diariamente lograron calificaciones 36% más altas en lectura y 24% más altas en matemáticas, comparado con aquellos que no tuvieron actividad física a diario. En un proyecto piloto en Québec, no sólo aumentaron el tiempo dedicado a la actividad física, sino que redujeron el tiempo dedicado a las clases. Como resultado, la condición física de los niños mejoró considerablemente, mientras que no se observó ningún efecto negativo en el aprovechamiento o aprendizaje. Estudios en adultos indican que el ejercicio aeróbico estimula la generación de nuevas neuronas en el hipocampo, una estructura cerebral clave en la consolidación y la formación de nuevas memorias, lo que favorece el aprendizaje en cualquier etapa de la vida.

Mito 2: No es recomendable que personas de la tercera edad hagan ejercicio.

Realidad: Antes de comenzar con un programa de acondicionamiento físico, es indispensable que toda persona consulte con su médico y que discuta cualquier asunto relevante de salud. Numerosos estudios indican que, en un periodo de tan sólo 6 meses de actividad física, una persona de la tercera edad puede: disminuir la grasa corporal, aumentar la masa muscular, disminuir la resistencia a la insulina (un factor de riesgo para la diabetes) y aumentar su aptitud física (entendida como la capacidad de llevar a cabo actividades por sí mismo).

Mito 3: No es posible que alguien obeso o con sobrepeso sea saludable. Son gordos, y deben bajar de peso para poder ser saludables. Ah, y si alguien es delgado, significa que es sano.

Realidad: Un estudio que analizó a más de 40,000 personas durante más de 17 años encontró que aquellas personas que eran moderadamente activas, tenían un riesgo 25% menor de morir o presentar enfermedades crónico-degenerativas, y aquellas que eran consideradas como muy activas tenían un riesgo 40% menor. Esto, sin importar su índice de masa corporal. Es decir: lo malo y lo peligroso no es ser llenito, gordito o de complexión robusta, sino ser sedentario. Asimismo, hay que destacar el hecho de que el ejercicio nos da muchos otros beneficios, más allá de ayudarnos a bajar de peso. De hecho, por si solo, el ejercicio es solo uno de varios hábitos saludables que hay que cultivar para ayudarnos a ganar la batalla contra el peso. Por otro lado, creer que las personas delgadas son sanas por el simple hecho de ser delgadas, es un error. La actividad física es mucho más importante que el índice de masa corporal. Por lo tanto, me atrevo a decir que lo peligroso para México no es ser un país de gorditos, sino ser un país donde la gente es sedentaria.

Por cuestiones de espacio, este post está dividido en dos partes. En la segunda parte, terminaremos con los 7 mitos sobre del ejercicio, hablaremos de los diferentes tipos de grasa corporal y analizaremos las implicaciones de un descubrimiento dado a conocer por investigadores de Harvard hace unas semanas, quienes encontraron una hormona que es secretada por nuestros músculos cuando nos ejercitamos, y que presumiblemente es la responsable de desencadenar la serie de cambios metabólicos asociados a los beneficios de la actividad física. Además, resolveremos la incógnita del título de este artículo. Manténganse pendientes.

Acerca del Autor:

Miguel E. Rentería es egresado de la UNAM y actualmente estudia un doctorado en genética y neurociencias en la Universidad de Queensland, Australia.

Click aquí para ver otros textos del autor.

personas que están en nuestro lado “bueno”, respecto a productos o personas que están localizadas en nuestro lado “malo” [2]. Un dato curioso viene de un estudio liderado por Daniel Casasanto del New School for Social Research en Nueva York, que estudió los discursos de los candidatos presidenciales en Estados Unidos, y encontró que los políticos usan generalmente su mano dominante para exaltar cuestiones positivas de su discurso, al tiempo que emplean su mano no-dominante para enfatizar temas incómodos o difíciles.

personas que están en nuestro lado “bueno”, respecto a productos o personas que están localizadas en nuestro lado “malo” [2]. Un dato curioso viene de un estudio liderado por Daniel Casasanto del New School for Social Research en Nueva York, que estudió los discursos de los candidatos presidenciales en Estados Unidos, y encontró que los políticos usan generalmente su mano dominante para exaltar cuestiones positivas de su discurso, al tiempo que emplean su mano no-dominante para enfatizar temas incómodos o difíciles.

Mito 6: La masa muscular disminuye con la edad (y la grasa corporal aumenta)

Realidad: Hasta hace poco, esto era considerado verdad. Numerosos estudios habían documentado que, entre los 40 y los 50 años, una persona experimenta una pérdida de entre el 8 y el 10% de su masa muscular, y de ahí en adelante, el ritmo tiende a acelerarse. Sin embargo, dichos estudios presentaban unan falla terrible: Sólo habían analizado adultos sedentarios. Un estudio reciente de la Universidad de Pittsburgh, reclutó a 40 voluntarios (entre 40 y 81 años) que compiten en triatlones y entrenan 4 o 5 veces a la semana. Los resultados revelaron que los atletas de 70 u 80 años tenían una composición de masa muscular comparable a la de atletas de 40 años. Ni más ni menos. La imagen a la derecha muestra una imagen de resonancia magnética de las piernas de dos triatletas (de 40 y 70 años) y un hombre sedentario de 74 años. Una imagen habla más que mil palabras.

Mito 6: La masa muscular disminuye con la edad (y la grasa corporal aumenta)

Realidad: Hasta hace poco, esto era considerado verdad. Numerosos estudios habían documentado que, entre los 40 y los 50 años, una persona experimenta una pérdida de entre el 8 y el 10% de su masa muscular, y de ahí en adelante, el ritmo tiende a acelerarse. Sin embargo, dichos estudios presentaban unan falla terrible: Sólo habían analizado adultos sedentarios. Un estudio reciente de la Universidad de Pittsburgh, reclutó a 40 voluntarios (entre 40 y 81 años) que compiten en triatlones y entrenan 4 o 5 veces a la semana. Los resultados revelaron que los atletas de 70 u 80 años tenían una composición de masa muscular comparable a la de atletas de 40 años. Ni más ni menos. La imagen a la derecha muestra una imagen de resonancia magnética de las piernas de dos triatletas (de 40 y 70 años) y un hombre sedentario de 74 años. Una imagen habla más que mil palabras. ce a una serie de circunstancias de índole social, cultural, y económica que afectan los aspectos nutricionales, emocionales y conductuales de las personas. Este texto no busca discutir acerca de las diferentes políticas de prevención y estrategias de intervención a nivel salud pública. Por el contrario, busca presentar algunas ideas derivadas de estudios médicos y epidemiológicos sobre el ejercicio físico y su rol en la prevención de la obesidad y sus enfermedades asociadas. ¿Por qué hablar de ejercicio? Porque diversos análisis han demostrado que es la forma más efectiva de medicina preventiva. Y también porque creo que, al final del día, todos los individuos tenemos cierto poder de decisión sobre nuestro estilo de vida. Por lo que, apoyados con conocimientos que se basan más en evidencias que en creencias, podemos tomar decisiones más sabias al respecto que nos permitan alcanzar y disfrutar de una vida más saludable.

ce a una serie de circunstancias de índole social, cultural, y económica que afectan los aspectos nutricionales, emocionales y conductuales de las personas. Este texto no busca discutir acerca de las diferentes políticas de prevención y estrategias de intervención a nivel salud pública. Por el contrario, busca presentar algunas ideas derivadas de estudios médicos y epidemiológicos sobre el ejercicio físico y su rol en la prevención de la obesidad y sus enfermedades asociadas. ¿Por qué hablar de ejercicio? Porque diversos análisis han demostrado que es la forma más efectiva de medicina preventiva. Y también porque creo que, al final del día, todos los individuos tenemos cierto poder de decisión sobre nuestro estilo de vida. Por lo que, apoyados con conocimientos que se basan más en evidencias que en creencias, podemos tomar decisiones más sabias al respecto que nos permitan alcanzar y disfrutar de una vida más saludable.