El clima de la Tierra ha cambiado a lo largo de su historia y con él la distribución de los organismos. La distribución actual de los ecosistemas, es decir de los bosques, desiertos y selvas no es más que la fotografía de un momento. La verdadera distribución involucra dos estados: glacial e interglacial. Ver únicamente la distribución actual es como describir la distribución de un ave migratoria considerando sólo su hábitat de verano. Así, para comprender la historia de la vida en nuestro planeta hay que tomar en cuenta las fluctuaciones climáticas del Pleistoceno y el impacto que han tenido en la evolución de los seres vivos.

El Pleistoceno es el período geológico que terminó hace diez mil años y que comenzó hace 2.7 millones de años. Aunque millones de años suene remoto, en realidad en tiempos geológicos y evolutivos no lo es tanto. No se trata de un pasado con dinosaurios y continentes distintos, sino de uno donde la geografía de la Tierra se veía prácticamente como se ve ahora. Y uno donde, a pesar de que ocurrieron numerosas extinciones, muchos de los ancestros inmediatos de las especies presentes ya existían. El presente no es más que el instante siguiente después de ese pasado.

Lo que sí ha cambiado mucho es la distribución de los climas. El clima de nuestro planeta siempre ha sido dinámico, pero durante el Pleistoceno las fluctuaciones climáticas fueron particularmente dramáticas: períodos glaciales que duraron decenas de miles de años seguidos de períodos interglaciales, seguidos de nuevo de períodos glaciales, y así de forma cíclica y sucesiva durante los últimos dos millones de años. El último máximo glacial fue hace apenas 20 mil años.

Durante los períodos glaciales la temperatura era mucho más fría, suficiente para que los casquetes de hielo polares se extendieran hacia el ecuador. En el norte, por ejemplo, cubrían parte importante de Europa, Asia y Norteamérica. Durante los períodos interglaciales, como lo es nuestro presente, la temperatura se incrementó y los hielos se contrajeron de nuevo. Sin embargo, el descenso de la temperatura vinculado a la expansión de los glaciales implicó también otros cambios: el régimen de lluvias, de vientos y demás factores climáticos eran distintos; hubo cambios en el nivel del mar; la línea de la vegetación era distinta, muchas montañas altas tenían glaciares. Al mismo tiempo, aunque las zonas cubiertas por hielo y tundras eran grandes, los períodos glaciares no significan que toda la Tierra estuviera cubierta por climas fríos, existían también climas cálidos con desiertos y selvas, sólo que tenían otra distribución, en general de menor extensión que hoy.

El que los climas tuvieran otra distribución implica que también la biodiversidad la tenía. Durante las fluctuaciones climáticas las especies pudieron modificar su distribución dependiendo de su afinidad térmica, de la latitud, de la topografía de cada zona y de su historia biogeográfica. Por ejemplo, en nuestro país los bosques de pinos y encinos actualmente existen en las montañas, es decir que durante los interglaciales están refugiados en lugares donde encuentran temperaturas relativamente frías gracias a la altitud. Durante los glaciares, en cambio, condiciones apropiadas para su existencia se encuentran a menores altitudes, de modo que su distribución puede extenderse a sitios donde actualmente hay climas más cálidos. De esta forma, por ejemplo, durante los períodos glaciales es posible que los bosques templados (coníferas y encinos) de la Sierra Madre Occidental y de la Sierra Madre Oriental se hayan extendido a menores altitudes, ocupando parte de lo que hoy es el Desierto de Chihuahua, el cual siguió existiendo, pero con una extensión menor.

En cambio en Europa, al estar más cerca de los polos, el mismo tipo de bosques sufrió un cambio distinto. Con el avance de los glaciares la temperatura disminuyó demasiado para los bosques templados y la distribución de éstos se confinó a áreas localizadas dentro de la península Ibérica, Itálica y Balcánica. Cambios en la distribución de la biodiversidad implican muchos procesos y detalles entre los cuales sobresalen tres aspectos importantes.

Primero, expresiones como “los bosques migraron” en realidad quieren decir que “las especies de los bosques migraron”y cómo cada especie respondió de manera particular, siguiendo una ruta distinta de movimiento y colonizando áreas particulares. Por ello, los ecosistemas del pasado no estaban compuestos por las mismas especies que lo están hoy en día. A pesar de que la composición de especies y sus interacciones fueran distintas, a algunos ecosistemas del pasado se les podría seguir considerando “bosques templados” o “desiertos”, pero también existieron otros ensamblajes de especies que no tienen un análogo presente.

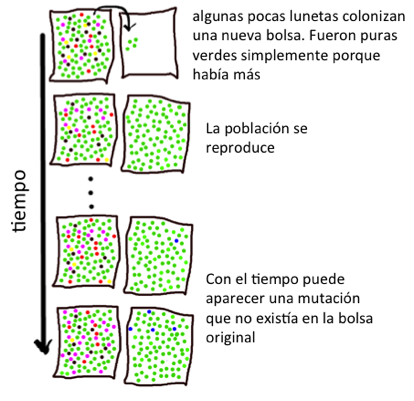

Segundo, “las especies migraron” no es la romántica travesía de una manada en busca del valle de la salvación. Los cambios climáticos ocurrieron relativamente lento, al menos más lento que el actual calentamiento global antropogénico. Los individuos que conforman cada especie nacieron, crecieron, se reprodujeron (o no) y murieron antes de que terminara un período glacial, y lo mismo para los interglaciares. Las poblaciones fueron las que extendieron o contrajeron su distribución a lo largo de generaciones. Cuántas generaciones tarda una especie en colonizar un área nueva depende de la biología de su reproducción y de su capacidad de dispersión, y no es la misma si se trata de un ahuehuete que de un pájaro.

Tercero, debido a estos procesos históricos, algunas poblaciones de diversas especies provienen de colonizaciones recientes mientras que otras han sobrevivido dentro de refugios. Los refugios pueden ser interglaciales, glaciales o de “largo plazo”, es decir regiones geográficas donde las especies pudieron sobrevivir tanto durante los períodos glaciales como interglaciales. Muchas de estas regiones se encuentran en zonas montañosas, especialmente en latitudes cercanas a los trópicos. En tales sitios se pueden alcanzar cambios de temperatura con un movimiento horizontal corto, y la heterogeneidad de la topografía ayuda a generar diferentes condiciones ambientales. No es que las poblaciones sobrevivan exactamente en el mismo sitio, sino que ciertas áreas geográficas permiten que la biodiversidad exista relativamente en la misma región. Por ejemplo, en algunas especies, las poblaciones de montañas de Arizona y de otras regiones de Estados Unidos, parecen ser el producto de una colonización post-glacial (menos de 20 mil años) que ocurrió desde refugios glaciares que estaban en norte de la Sierra Madre Occidental, mientras que parece ser que dentro de México hay poblaciones que sobrevivieron por varios ciclos glaciares-interglaciares, por lo que pueden tener cientos de miles (o un par de millones) de años de antigüedad.

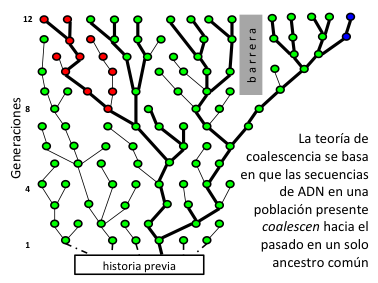

Sabemos de estos cambios en la distribución de la biodiversidad gracias a evidencia fósil y geológica. Pero además, a través de una disciplina llamada filogeografía, se ha incorporado el estudio de la huella que estos procesos dejaron en el DNA de los organismos actuales. Para mí eso es lo más interesante de todo: el acercamiento evolutivo. Los climas son un arreglo particular de condiciones ambientales, pero la biodiversidad implica organismos y su variación genética. Más aún, implica que las poblaciones se adaptan a las interacciones y condiciones de un sitio, se extinguen o sobreviven y que pueden volver a cruzarse (o no) con individuos de otras regiones. El estudio de la biodiversidad desde esta perspectiva es necesario para que nuestro entendimiento de la vida en la Tierra sea más completo. Tiene consecuencias para nuestra forma de planear la conservación y delimitar las regiones que deberían protegerse. Y, así mismo, representa todo un reto científico que se está abordando con nuevos métodos. Es imposible no admitir que hay cierto desafío mental en concebir que la biodiversidad de hoy es un instante de una historia dinámica y compleja de procesos evolutivos. Apenas comenzamos a explorar tan apasionante área.

Acerca del autor

Alicia Mastretta Yanes es Bióloga por la UNAM y actualmente cursa su doctorado en la University of East Anglia, Inglaterra. En su proyecto explora la relación entre las características físicas del paisaje y la distribución de la diversidad genética en plantas de alta montaña de México.

Algunas referencias

Bryson, R. W. et al. 2011. Ephemeral Pleistocene woodlands connect the dots for highland rattlesnakes of the Crotalus intermedius group. Journal of Biogeography 38:2299-2310

Gugger, P.F. et al., 2011. Southward Pleistocene migration of Douglas‐fir into Mexico: phylogeography, ecological niche modeling, and conservation of “rear edge” populations. New Phytologist, 189(4):1185-1199.

Hewitt, G.M., 2004. Genetic consequences of climatic oscillations in the Quaternary. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 359(1442):183-195.

Moreno-Letelier, A. & Piñero, D., 2009. Phylogeographic structure of Pinus strobiformis Engelm. across the Chihuahuan Desert filter-barrier. Journal of Biogeography, 36(1):121-131.

Ortega-Rosas, C.I., et al, 2008. Holocene altitudinal shifts in vegetation belts and environmental changes in the Sierra Madre Occidental, Northwestern Mexico, based on modern and fossil pollen data. Review of Palaeobotany and Palynology. 151(1-2):1-20.

Wood, D.A. et al., 2011. Refugial isolation and divergence in the Narrowheaded Gartersnake species complex (Thamnophis rufipunctatus) as revealed by multilocus DNA sequence data. Molecular Ecology. 20(18):3856-3878.

El alcohol interactúa principalmente con 2 receptores en las neuronas que interaccionan con 2 neurotransmisores, que son los encargados de mandar y modular las diferentes señales entre las neuronas. El primero se llama

El alcohol interactúa principalmente con 2 receptores en las neuronas que interaccionan con 2 neurotransmisores, que son los encargados de mandar y modular las diferentes señales entre las neuronas. El primero se llama

Mito 6: La masa muscular disminuye con la edad (y la grasa corporal aumenta)

Realidad: Hasta hace poco, esto era considerado verdad. Numerosos estudios habían documentado que, entre los 40 y los 50 años, una persona experimenta una pérdida de entre el 8 y el 10% de su masa muscular, y de ahí en adelante, el ritmo tiende a acelerarse. Sin embargo, dichos estudios presentaban unan falla terrible: Sólo habían analizado adultos sedentarios. Un estudio reciente de la Universidad de Pittsburgh, reclutó a 40 voluntarios (entre 40 y 81 años) que compiten en triatlones y entrenan 4 o 5 veces a la semana. Los resultados revelaron que los atletas de 70 u 80 años tenían una composición de masa muscular comparable a la de atletas de 40 años. Ni más ni menos. La imagen a la derecha muestra una imagen de resonancia magnética de las piernas de dos triatletas (de 40 y 70 años) y un hombre sedentario de 74 años. Una imagen habla más que mil palabras.

Mito 6: La masa muscular disminuye con la edad (y la grasa corporal aumenta)

Realidad: Hasta hace poco, esto era considerado verdad. Numerosos estudios habían documentado que, entre los 40 y los 50 años, una persona experimenta una pérdida de entre el 8 y el 10% de su masa muscular, y de ahí en adelante, el ritmo tiende a acelerarse. Sin embargo, dichos estudios presentaban unan falla terrible: Sólo habían analizado adultos sedentarios. Un estudio reciente de la Universidad de Pittsburgh, reclutó a 40 voluntarios (entre 40 y 81 años) que compiten en triatlones y entrenan 4 o 5 veces a la semana. Los resultados revelaron que los atletas de 70 u 80 años tenían una composición de masa muscular comparable a la de atletas de 40 años. Ni más ni menos. La imagen a la derecha muestra una imagen de resonancia magnética de las piernas de dos triatletas (de 40 y 70 años) y un hombre sedentario de 74 años. Una imagen habla más que mil palabras. ce a una serie de circunstancias de índole social, cultural, y económica que afectan los aspectos nutricionales, emocionales y conductuales de las personas. Este texto no busca discutir acerca de las diferentes políticas de prevención y estrategias de intervención a nivel salud pública. Por el contrario, busca presentar algunas ideas derivadas de estudios médicos y epidemiológicos sobre el ejercicio físico y su rol en la prevención de la obesidad y sus enfermedades asociadas. ¿Por qué hablar de ejercicio? Porque diversos análisis han demostrado que es la forma más efectiva de medicina preventiva. Y también porque creo que, al final del día, todos los individuos tenemos cierto poder de decisión sobre nuestro estilo de vida. Por lo que, apoyados con conocimientos que se basan más en evidencias que en creencias, podemos tomar decisiones más sabias al respecto que nos permitan alcanzar y disfrutar de una vida más saludable.

ce a una serie de circunstancias de índole social, cultural, y económica que afectan los aspectos nutricionales, emocionales y conductuales de las personas. Este texto no busca discutir acerca de las diferentes políticas de prevención y estrategias de intervención a nivel salud pública. Por el contrario, busca presentar algunas ideas derivadas de estudios médicos y epidemiológicos sobre el ejercicio físico y su rol en la prevención de la obesidad y sus enfermedades asociadas. ¿Por qué hablar de ejercicio? Porque diversos análisis han demostrado que es la forma más efectiva de medicina preventiva. Y también porque creo que, al final del día, todos los individuos tenemos cierto poder de decisión sobre nuestro estilo de vida. Por lo que, apoyados con conocimientos que se basan más en evidencias que en creencias, podemos tomar decisiones más sabias al respecto que nos permitan alcanzar y disfrutar de una vida más saludable.

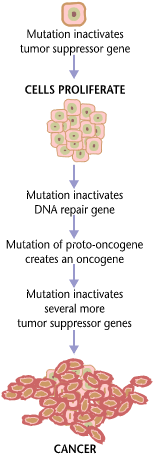

tes para encontrar la causa de aproximadamente 7,000 enfermedades o la mayoría de ellas. El esfuerzo se concentrará principal e inicialmente en enfermedades mendelianas, las cuales son aquellas que siguen un patrón de herencia consistente con las

tes para encontrar la causa de aproximadamente 7,000 enfermedades o la mayoría de ellas. El esfuerzo se concentrará principal e inicialmente en enfermedades mendelianas, las cuales son aquellas que siguen un patrón de herencia consistente con las