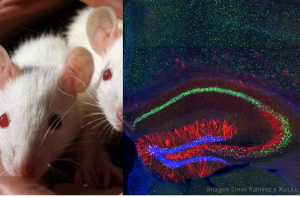

Investigadores del MIT han implantado un recuerdo falso en el cerebro de un ratón, que se comporta a todas luces como un recuerdo genuino.

Investigadores del MIT han implantado un recuerdo falso en el cerebro de un ratón, que se comporta a todas luces como un recuerdo genuino.

Tu abuelita ha contado tantas veces esa historia vergonzosa de tu infancia que, a pesar de que no tenías la edad suficiente para grabarla en la memoria, cada vez la recuerdas con mas detalles, hasta el punto de que te convences de que es un recuerdo genuino tuyo, y no uno que tu abuelita te plantó después de años de contártelo.

¿Te suena?

La memoria puede engañarnos, haciéndonos creer que recordamos cosas que no vivimos o haciéndonos olvidar experiencias reales. El modo en que los recuerdos se forman en el cerebro es un intenso campo de estudio de la neurobiología, pues aún no se tienen claros todos los mecanismos o principios que sigue la formación y almacenamiento de los recuerdos. Una de las ideas predominantes es que los recuerdos se almacenan en forma de grupos de neuronas interconectadas, estructura conceptualmente conocida como engrama. Este engrama podría estar disperso por el cerebro o en algún punto focalizado. Con los avances técnicos de la neurobiología, estas preguntas ahora se pueden abordar en el laboratorio.

Un grupo de investigadores del MIT (Instituto Tecnologico de Massachusetts), coordinado por Susumu Tonegawa, ha conseguido implantar en ratones un recuerdo falso valiéndose de una tecnología que activa un engrama en particular. La tecnología que hace posible esa activación se llama optogenética y consiste en modificar genéticamente las neuronas del cerebro de los ratones para que expresen una proteina llamada canalrodopsina, la cual es sensible a la luz y activa a las neuronas segun los estímulos de luz que recibe. Los investigadores diseñaron un sistema en el que las neuronas sólo producen la canalrodopsina cuando se activan genes relacionados con la formación de recuerdos. Así, cada vez que se formara un recuerdo, las neuronas involucradas en él expresarían la canalrodopsina y quedarian “etiquetadas" con ella. Para volver a activarlas, los investigadores solo tendrían que estimularlas con luz.

En un estudio publicado el año pasado, este grupo de investigadores probó que su tecnología funcionaba al mostrar que se podía hacer evocar un recuerdo en ratones en cualquier momento deseado. Luego de entrenar a los ratones para que le tuvieran miedo a una sala en particular (por haber recibido en ella ligeros choques eléctricos), las neuronas involucradas en ese recuerdo de miedo quedaban etiquetadas con la canalrodopsina. Los ratones recordaban algo así como “no quiero entrar en esta sala porque aquí me dan toques". Días después, los investigadores metían a los ratones a una sala nueva y los estos se comportaban normalmente ("esta sala no me trae ningun recuerdo en particular"). Pero cuando los investigadores activaban con luz las neuronas del recuerdo anterior, los ratones enseguida se paralizaban de miedo ("no quiero entrar en esta sala porque me dan toques"), a pesar de que nunca les habian dado choques electricos en ella. Este estudio probó que el recuerdo de “no quiero estar en esta sala" estaba almacenado en un grupo determinado de neuronas, aquellas que fueron etiquetadas con la canalrodopsina en la primera sala.

En un estudio publicado hoy en la revista Science, el equipo de Tonegawa fue un paso más allá e implantó en los ratones un recuerdo falso valiéndose de la misma tecnología. Primero, pusieron en una sala a los ratones y los dejaron estar sin darles ningún choque eléctrico. Conforme esta sala se almacenaba en la memoria de los ratones, sus neuronas se iban etiquetando con la canalrodopsina ("en esta sala se está bien"). Al día siguiente, pasaban a los ratones a una sala distinta. En ella, los investigadores les daban choques eléctricos ligeros, generando un recuerdo de miedo ("no quiero estar en esta sala"), y al mismo tempo activaron las neuronas del recuerdo del dia anterior ("una sala en la que se está bien"). Al tercer día, ponían a los ratones en la primera sala y observaban que los roedores se paralizaban de miedo, como si estuvieran en un lugar donde les hubieran dado choques. Los ratones recordaban “no quiero estar en esta sala, donde antes se estaba bien, porque en ella me dieron toques", a pesar de que realmente nunca les dieron choques en ella. Para los investigadores resultó interesante que el recuerdo falso no substituía por completo al genuino: los ratones con el recuerdo falso todavia le temían a la segunda sala, pero no tanto como otros ratones a los que tambien les dieron choques en la segunda sala pero no les plantaron recuerdos falsos.

El equipo de Tonegawa también reporta en este estudio reciente que la actividad neuronal que este recuerdo falso impulsa es idéntica a la que impulsaría un recuerdo genuino. Para ellos, este tipo de investigaciones son una forma novedosa de estudiar el cerebro. “Comparado con los estudios que tratan al cerebro como una caja negra y tratan de acceder a él de afuera hacia adentro, nosotros estamos tratando de estudiarlo de adentro hacia afuera," dice Xu Liu, uno de los autores del estudio recién publicado. “Ahora que podemos reactivar y cambiar los contenidos de los recuerdos en el cerebro, podemos comenzar a hacer preguntas que antes sólo estaban en el reino de la filosofía," comenta Steve Ramirez, otro de los autores del articulo. “Hay preguntas que alguna vez parecían de ciencia ficción que ahora podemos abordar experimentalmente en el laboratorio," añade.

Tal vez estemos acercándonos a un tiempo en el que las abuelitas no tengan que contarnos una historia miles de veces para convencernos de haberla vivido; ahora podrán usar la canalrodopsina para juguetear con nuestras mentes.

Nota fuente en web del MIT | Aqui articulo original en la revista academica Science

![Cada grupo de dinosaurios estaba especializado en alimentarse de un tipo de planta [Créditos: Julius T. Csotonyi, un impresionante paleo-artista con una gran pasión por los dinosaurios. ¡Aquí está su página:http://www.csotonyi.com/!]](http://static1.squarespace.com/static/59057732b3db2ba7ea01fbb3/590978153f4058298d33edb4/590978a23f4058298d340e5f/1493792930719/dinosaurs2.jpg?format=original)