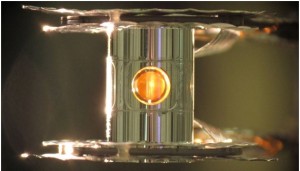

El más reciente artículo de Stephen Hawking ha generado mucha controversia. Es por ello que resulta urgente distinguir las palabras del físico de entre las extrapolaciones ridículas de medios y políticos, así como reflexionar de manera breve qué tan importante es su argumento en el contexto actual de la física.

El más reciente artículo de Stephen Hawking ha generado mucha controversia. Es por ello que resulta urgente distinguir las palabras del físico de entre las extrapolaciones ridículas de medios y políticos, así como reflexionar de manera breve qué tan importante es su argumento en el contexto actual de la física.

A mediados de enero de este año, una sola cabecera resaltó por sobre las demás noticias en distintos medios (sí, también en Historias Cienciacionales): "No existen los agujeros negros". La frase se atribuyó a Stephen Hawking. Cosa rara, porque el científico no escribió eso en su artículo. Lo que hizo fue alegar, de manera descriptiva (algo inusual en un artículo de física), que no existen los horizontes de eventos pero sí los horizontes aparentes.

La distinción entre horizontes aparentes y horizontes de eventos fue hecha por Hawking en los setentas; no es una idea nueva. Para entender la diferencia entre ambos, es útil imaginar que un agujero negro se traga una estrella. El horizonte de eventos es una superficie imaginaria que funge como frontera entre el interior y el exterior del agujero negro. Si algo cruzara los límites del horizonte, aun si fuera la luz misma, no podría escapar ya que la gravedad ha distorsionado tanto al espacio que los objetos sólo pueden moverse "hacia adentro". Es el punto de no retorno, donde la única esperanza de las desafortunadas partículas que traspasan la frontera sería viajar hacia atrás en el tiempo.

Siguiendo con nuestro ejercicio de imaginación, el agujero negro crecería mientras devora la estrella. Lo complicado ahora es decir si el horizonte de eventos creció junto con la estrella. En realidad, lo que creíamos que era EL horizonte de eventos sólo aparentaba serlo. De ahí, el nombre de horizonte aparente.

Los horizontes aparentes tienen muchas de las propiedades de los horizontes de eventos: ninguna partícula puede escapar fuera de ellos, el tiempo y el espacio invierten su papel, y dentro de estos horizontes existe una singularidad física cuyo desgarre gravitacional destruye hasta a los átomos. La cosa es que las vastas evidencias empíricas que apuntan muy fuertemente a la existencia de agujeros negros en realidad siempre han sido evidencia de la existencia de horizontes aparentes.

En la publicación más reciente de Hawking, la distinción entre horizontes de eventos y aparentes es relevante sólo para conservar información y para ciertas propiedades de la mecánica cuántica. Esto se relaciona con una paradoja que emana de los argumentos originales del físico: si las extensiones cuánticas a los agujeros negros que presentó en los años setentas fuesen válidas, entonces la información que entra a un agujero negro se pierde, algo que la mecánica cuántica estándar prohíbe.

Imagine usted ahora que manda a su escritor favorito de Historias Cienciacionales a un agujero negro. De acuerdo con la teoría que hizo famoso a Albert Einstein, la relatividad general, no sabríamos nada más de él/ella una vez que cruzara el horizonte de eventos, y su información (contenida en sus átomos, los enlaces químicos que se forman en sus células, y una totalidad de cosas importantes para que su escritor favorito siga con vida) se perdería para siempre. Hawking modifica esto y dice que el agujero negro emite luz de regreso –de manera casi imperceptible–, como la que emitiría un horno al calcinar a Víctor, Rodrigo, Sofía o Emiliano (o a todos ellos, como guste). La diferencia con el horno es que el tipo de luz que podemos observar depende de lo que quemamos; en un agujero negro, la luz que éste regresaría no depende de lo que haya entrado en él. La distinción entre la propuesta de Stephen Hawking y lo que dice la física clásica es que la segunda no toma en cuenta a la mecánica cuántica, y Hawking sí. Es importante aclarar que todo esto es, hasta la fecha, meramente especulativo: no existe ninguna evidencia experimental que lo sustente, y es probable que por esta razón el científico británico nunca haya ganado un Nobel.

Hawking promovió sus conclusiones durante 30 años hasta 2004, cuando se retractó de ellas a causa de algunas ideas –también especulativas– de la teoría de cuerdas, un modelo de la física teórica. No pasó mucho sino hasta hace dos años, cuando se publicó un artículo donde se afirmaba que, si se asumían algunos supuestos de la teoría de cuerdas, se generaba una “barrera de fuego” o firewall hecha de partículas de luz súper-energéticas dentro del horizonte de eventos, destruyendo así la información. Una vez más, la polémica resurgió y, de las cenizas de una discusión que se había dado por terminada, se avivaron las llamas de la duda. Hawking se opone a esta nueva idea y, en su artículo reciente, presenta razones por las cuales, según él, no puede formarse un firewall. Estos argumentos implicarían, de paso, que no existen los horizontes de eventos. Sólo los horizontes aparentes.

Aquí es donde difiero de la ola sensacionalista que invadió a los medios el mes pasado. Los argumentos actuales de Hawking son altamente especulativos. Suponen que se extienden principios de la mecánica cuántica a otras escalas, como la de la gravedad cuántica, sobre las cuales no existe ningún consenso por la ausencia de experimentos. Pero estos debates sobre la existencia de firewalls sólo tienen sentido en el contexto particular de una de las más de 20 (quizá hasta 100) diferentes teorías sobre la gravedad cuántica, todas ellas con principios e ideas diferentes. Desafortunadamente, el debate que ahora enfrentamos es más del tipo religioso, en la que una teoría se promueve a través de los principios que predica y su número de seguidores, y no a través de evidencia empírica.

Al respecto, es válido preguntarse cuál es el valor científico del debate que Hawking genera si la mayoría de sus argumentos carecen de un sustento experimental. No es que sea malo especular. Al contrario, es una labor importante del físico teórico. Pero cuando la cantidad de especulaciones excede lo verificado, las ideas comienzan a perder su carácter científico.

El mismo Hawking es también un ejemplo de esto. En 2003, redactó un artículo donde sugería que dentro de los agujeros negros se formaban universos bebés, algo que se puede ver al final de un gran documental de la BBC. Un par de años después se retractó, y hoy su idea ha pasado al olvido.

¿Será ése el mismo destino de su reciente artículo? Sólo el tiempo y el espacio lo dirán.

_________________

Esta es la primera colaboración de Daniel Sheinbaum Frank con Historias Cienciacionales. Daniel es matemático por la UNAM y actualmente cursa su posgrado en física en la Universidad de British Columbia, en Vancouver, donde se divierte estudiando simulaciones numéricas en el marco de la relatividad general. También le gustan los cuentos de Cortázar y la serie Breaking Bad.

_________________

Bibliografía

*Wikipedia (en inglés) tiene un extenso artículo sobre la relatividad general, agujeros negros y horizontes aparentes: http://en.wikipedia.org/wiki/Black_hole#Observational_evidence

*Acá está el artículo más reciente de Hawking, que ha levantado tantas pasiones: http://arxiv.org/pdf/1401.5761.pdf

*Y aquí un análisis sobre los firewalls y los agujeros negros: http://arxiv.org/pdf/1207.3123.pdf

*Una breve lista de la teorías de gravedad cuántica se encuentra en este enlace: http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_gravity#Other_approaches

*Blog Historias Cienciacionales

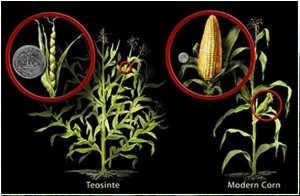

Quizá la última hoja de papel que llegó a tu buzón sea un recibo de pago, o alguna propaganda indeseada de un restaurante de comida china. Pero uno debe recordar que algún día esas pequeñas cajas recibían hojas de papel llenas de palabras escritas a mano que los destinatarios esperaban con expectación. Eran cartas de amor, de odio, de saludo, de afecto, de discusión, de invitación, de disculpa, de tentación, escritas directamente con la mano sobre el papel. Había también, por supuesto, cartas científicas. Uno de los personajes más prolíficos en su escritura epistolar fue Charles Darwin, a quien hace poco le celebramos 205 años de su nacimiento.

Quizá la última hoja de papel que llegó a tu buzón sea un recibo de pago, o alguna propaganda indeseada de un restaurante de comida china. Pero uno debe recordar que algún día esas pequeñas cajas recibían hojas de papel llenas de palabras escritas a mano que los destinatarios esperaban con expectación. Eran cartas de amor, de odio, de saludo, de afecto, de discusión, de invitación, de disculpa, de tentación, escritas directamente con la mano sobre el papel. Había también, por supuesto, cartas científicas. Uno de los personajes más prolíficos en su escritura epistolar fue Charles Darwin, a quien hace poco le celebramos 205 años de su nacimiento. *Este artículo fue esc

*Este artículo fue esc No sabemos si estos humanos antiguos se hicieron esta pregunta, pero la caminata que emprendieron por la costa de Inglaterra durante el Pleistoceno medio perduró hasta mayo del 2013. En esa fecha, investigadores del Museo Británico, el Museo de historia Natural de Londres y la Universidad Queen Mary de Londres encontraron un conjunto de huellas fosilizadas en la playa de un pueblo costero de Inglaterra llamado Happisburgh. Estas huellas representan la caminata humana más antigua que se haya encontrado fuera de África.

No sabemos si estos humanos antiguos se hicieron esta pregunta, pero la caminata que emprendieron por la costa de Inglaterra durante el Pleistoceno medio perduró hasta mayo del 2013. En esa fecha, investigadores del Museo Británico, el Museo de historia Natural de Londres y la Universidad Queen Mary de Londres encontraron un conjunto de huellas fosilizadas en la playa de un pueblo costero de Inglaterra llamado Happisburgh. Estas huellas representan la caminata humana más antigua que se haya encontrado fuera de África.

Uno sabe cómo eran los abuelos

Uno sabe cómo eran los abuelos

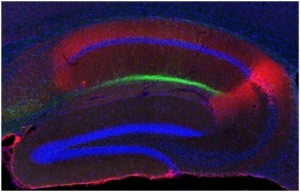

El sonido de los neumáticos aferrándose al pavimento, por lo general, va ligado al choque de dos vehículos. Cada vez que lo escuchamos, nos encogemos de hombros, entrecerramos los ojos y esperamos el inevitable momento del impacto. Este tipo de respuesta tiene una base neurológica que comienza a ser comprendida. Un nuevo trabajo, desarrollado por investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), ha mostrado la manera en que los circuitos neuronales trabajan juntos para formar los recuerdos de eventos que relacionan espacio-tiempo, algo que se conoce como recuerdos episódicos.

El sonido de los neumáticos aferrándose al pavimento, por lo general, va ligado al choque de dos vehículos. Cada vez que lo escuchamos, nos encogemos de hombros, entrecerramos los ojos y esperamos el inevitable momento del impacto. Este tipo de respuesta tiene una base neurológica que comienza a ser comprendida. Un nuevo trabajo, desarrollado por investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), ha mostrado la manera en que los circuitos neuronales trabajan juntos para formar los recuerdos de eventos que relacionan espacio-tiempo, algo que se conoce como recuerdos episódicos.

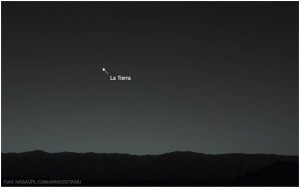

Eres un viajero en el espacio. Un día te transportas al momento en el que tus abuelos aún no se conocían. Inesperadamente, conoces a tu abuelo y, por razones desconocidas, lo asesinas. Entonces, tú no naces. Como nunca llegas a este mundo, no eres capaz de viajar en el tiempo ni de matar a tu abuelo. Pero la realidad es que sí naciste, viajaste en el tiempo y mataste a tu abuelo. Aunque... ¿cómo puede ser eso? ¡Si él está muerto, nunca habrías nacido!

Eres un viajero en el espacio. Un día te transportas al momento en el que tus abuelos aún no se conocían. Inesperadamente, conoces a tu abuelo y, por razones desconocidas, lo asesinas. Entonces, tú no naces. Como nunca llegas a este mundo, no eres capaz de viajar en el tiempo ni de matar a tu abuelo. Pero la realidad es que sí naciste, viajaste en el tiempo y mataste a tu abuelo. Aunque... ¿cómo puede ser eso? ¡Si él está muerto, nunca habrías nacido!