Por: Erik Vance

Traducido del inglés por: Gustavo Rodríguez

Publicado originalmente en The last Word on Nothing y traducido con permiso del autor.

Hace varias semanas fui invitado como asistente a un taller fascinante sobre periodismo. El taller fue organizado por la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica (SOMEDICyT) y consistió en una reunión de escritores de ciencia de México y el extranjero para debatir sobre la definición de la escritura científica. Se trató de ese tipo de diálogo filosófico con el cual no estás en contacto tan a menudo como escritor en activo, cuando estás más enfocado en vender historias y cumplir con fechas límite. Pero es un tema crucial, especialmente en México. A pesar de ser un mercado masivo con un idioma compartido, la comunidad de periodistas o escritores científicos pasan por alto a Latinoamérica. Por un lado, en países como México, Colombia, Argentina y Chile (omitiendo a Brasil porque estoy hablando sólo sobre periodismo científico en español) se realizan esfuerzos robustos para fortalecer la investigación. Por el otro, la mayoría de las revistas de "ciencia" disponibles para el público en general son sencillamente vergonzosas. Las dos revistas más importantes, Quo y Muy Interesante, se exhiben con portadas acerca de extraterrestres, teorías de la conspiración e incluso la siempre popular historia de Jesús-en-crisis. Cerca de la mitad del material es ciencia legítima y la otra mitad... bueno, a mí realmente me gustó el reportaje acerca de los hombres lobo.

Pero este es el meollo del asunto: si lees las versiones españolas de estas revistas no hay extraterrestres o historias de crucifixión sino, únicamente, verdadero periodismo científico. En otras palabras, los editores de estas revistas tienen un concepto tan pobre de Latinoamérica que están convencidos de que la única manera de vender ciencia es disfrazarla como si fuese un tabloide de supermercado. Estoy seguro de que esto no es cierto: la versión en español de National Geographic no se rebaja a esos niveles y tiene buenas ventas, además, la mayoría de los mexicanos con los cuales he hablado se sienten apenados por revistas como Quo y Muy Interesante y aquellos que quieren periodismo científico de calidad prefieren Scientific American, New Scientist o cualquier revista extranjera que puedan conseguir.

Como muchos mercados emergentes, México necesita periodismo científico de calidad y está realmente ansioso por él. Pero necesita historias con un toque mexicano escrito por la gente que vive aquí en vez de por "escritorzuelos" como yo, o peor, por gente que nunca ha estado en el país. Debido a esto, mucha de la conversación en el taller de la SOMEDICyT se enfocó en cómo el periodismo científico puede mejorar en México. Imagino conversaciones similares en India, Brasil, China y Sudáfrica. Se habló del acceso a las nuevas alternativas de comunicación y a los medios tradicionales, como los diarios impresos de interés general. Hubo una familiar inquietud sobre cómo repartir las responsabilidades y cómo llamar la atención de los editores que se sienten inseguros sobre las historias de ciencia. Pero con una población tan grande y desatendida, Latinoamérica necesita dejar de preocuparse por su penosa rebanada del pastel y simplemente expandir sus horizontes. La pregunta no debe ser cómo podemos tener más periodismo científico en Latinoamérica, sino cómo debe presentarse la siguiente generación del periodismo científico latinoamericano. Una generación que sea inteligente, creativa y que se identifique con su propia cultura. Cuando pienso en el futuro del periodismo científico en inglés pienso en la edición electrónica de NatGeo, Mental Floss, I Fucking Love Science, Download the Universe, y ya que estamos en esto, incluso en xkcd y Logicomix.

Decir que por el hecho de que México es un país católico el periodismo científico debe enfocarse en nacimientos virginales y milagros para conectarse con el ciudadano común es una muestra de cinismo o de manipulación pura. Habiendo pasado una moderada cantidad de tiempo con pescadores pobres, puedo decir que ellos tienen las mismas preguntas acerca de los océanos, las estrellas y la medicina que tiene cualquier persona que no lee Nature.

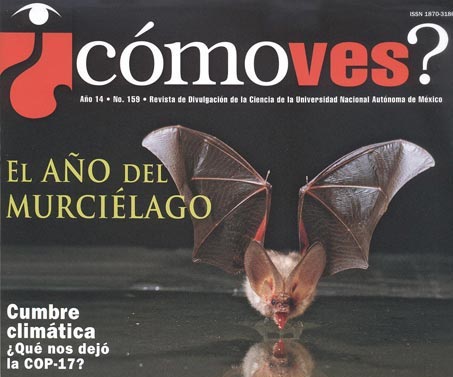

Una revista mexicana que realiza esfuerzos responsable por informar al público acerca de temas científicos es ¿Cómo ves?, una revista de la UNAM, la Universidad más grande de México. Ahora bien, como revista institucional ¿Cómo ves? podría no ser el futuro del periodismo científico pero trata a sus lectores como adultos que buscan información científica confiable, simple y sustancial. Su editor, Estrella Burgos, es una asistente regular en los congresos de periodismo científico y piensa profundamente al respecto (y para ser sinceros, se ha convertido en una amiga mía). Hace un par de años Burgos se dio cuenta de que la revista se había forjado a una audiencia de lectores de entre todos los lugares, en las prisiones mexicanas. Recibió dos correos electrónicos que desde mi punto de vista responden a la pregunta de qué es lo que hacemos los periodistas científicos. Uno de los correos electrónicos fue de un interno que le agradecía por haberle permitido, aunque fuese por un instante, ver el vasto mundo desde su triste celda. ¿Cómo ves? lo había sacado de su rutina y le permitió volar con águilas pescadoras, viajar a la velocidad de la luz y sumergirse hasta el fondo del océano.

El segundo correo electrónico fue de un interno que había leído la revista y la relacionó con su propia situación:

"Mi interés en la comida surgió a partir del lugar en el que vivo actualmente y de las cosas que observo. A lo largo de los últimos meses nos han reducido las raciones de alimentos hasta una cantidad ofensiva -eso sin mencionar la calidad-. Prácticamente cada plato de pollo que se nos sirve tiene vísceras, cartílago y pedazos de huesos triturados, como si en vez de limpiar la carne pusieran al pollo en una licuadora gigante hasta alcanzar una textura y un color desagradable que es casi tan horrible como su hedor. Mi teoría es que dado que nos pusieron "a dieta" todos los internos estamos de mal humor: realizamos nuestras actividades con apatía e incluso la civilidad más básica está desapareciendo poco a poco y han habido más intentos de suicidio. No sé quién podría realizar una investigación al respecto, pero tal vez usted esté interesada en mostrar que incluso la nutrición es parte de la rehabilitación social."

Transportar, iluminar y educar: ese es nuestro trabajo, además de hacer brillar la luz de la ciencia en algunas esquinas oscuras de vez en cuando. Y si dos internos confinados a una prisión mexicana pueden interesarse en la ciencia, entonces muchas personas más alrededor del mundo también pueden hacerlo. México y Latinoamérica necesitan tomar el ejemplo del India's Playbook y partir de allí. Acercarse no sólo a la gente a la que ya le gusta la ciencia, sino a la gente que aún no sabe cuánto pueden llegar a amarla.

Yo no sé cuál es el futuro del periodismo científico en México. Sé que yo no soy quien va a crearlo. Pero en cuanto llegue, ya sea en línea, por televisión o a la vuelta de la esquina, cambiará completamente el terreno de juego. Abróchese el cinturón de seguridad y prepárese.

Acerca del autor:

Erik Vance es un periodista científico radicado en México. Escribe acerca del medio ambiente, México, el cerebro y cosas que te hacen pensar “no necesitaba saber eso”. Puedes encontrarlo en twitter como @ErikVance o en su página web.

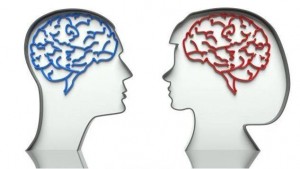

![Conexiones intrahemisféricas en hombres (arriba) y mujeres (abajo). [Tomada de la nota en Sciencedaily].](http://static1.squarespace.com/static/59057732b3db2ba7ea01fbb3/590978153f4058298d33edb4/590978a63f4058298d3410c3/1493792934058/cerebros-300x279.jpg?format=original)