En lo alto de algunos árboles de Kuppam, Andhra Pradesh, en la India, uno puede encontrar nidos de arañas. Stegodyphus sarasinorum, las llaman los aracnólogos. Arañas sociales, las nombran en las noticias. Mi peor pesadilla, les dicen los aracnofóbicos.

En lo alto de algunos árboles de Kuppam, Andhra Pradesh, en la India, uno puede encontrar nidos de arañas. Stegodyphus sarasinorum, las llaman los aracnólogos. Arañas sociales, las nombran en las noticias. Mi peor pesadilla, les dicen los aracnofóbicos.

Grupos de hasta 200 individuos habitan dentro de un nido hecho de seda, que más parece un jirón de nube de tormenta que el lugar donde estas arañas sociales nacen, crecen, se comen a su madre con su permiso, se reproducen y emigran a formar nuevas colonias. Grupos, decíamos, de arácnidos que cazan en conjunto a las infelices presas que caen en sus no tan sofisticadas redes arborícolas. Son una sociedad sencilla, lejos de las aspiraciones totalitarias de las abejas o las hormigas o ciertos primates cuyo nombre no recordamos.

Sin embargo, por sencilla que parezca, su vida en comunidad tiene esbozos de una sociedad especializada. Los científicos que las estudian han descubierto que estas arañas tienen diferentes personalidades, que no dependen de las tribulaciones de la edad, y que esas personalidades definen la aportación de cada araña a la vida comunitaria. Lena Grinsted, una aracnofílica de la Universidad de Aarhus en Dinamarca, coordinó durante dos meses a un equipo de investigación que estudió el comportamiento colectivo de las Stegodyphus sarasinorum en el laboratorio y en el campo.

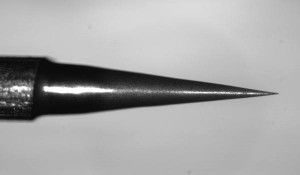

Para definir la personalidad de los artrópodos, Grinsted y su equipo los hicieron pasar por varias pruebas. En la prueba de osadía, les echaban una ráfaga de aire al cuerpo, similar a la que producen las alas emplumadas de los depredadores de estas arañas. A las que se paralizaban --presumiblemente de terror--, las nombraron "arañas tímidas" (no querían ofenderlas llamándolas "cobardes"). A las que se reponían del susto rápido y se movían de inmediato, las llamaron "arañas osadas". Para identificarlas en el futuro, les pintaron una marca de color en el dorso. (Algunas arañas pidieron que les diseñaran un escudo de armas, tal vez ocho espadas sobre campo de seda, pero los investigadores se negaron.) Para la prueba de agresividad, los científicos pinchaban a los arácnidos con un palo. Si la araña alzaba las patas delanteras en actitud amenazante, era colocada en el grupo de las "agresivas, porque aunque la araña no tuviera dedos, los científicos sentían que los estaban insultando. Si la araña huía al contacto con el palo, quizá pensando que se encontraba frente a un depredador unidimensional, era etiquetada como no agresiva (porque "pacifista" implicaría que suele haber guerras entre las colonias de arañas, acontecimiento social que no se ha observado hasta ahora). Cada grupo recibía su color particular en el dorso.

Al revisar las cuarenta arañas que pasaron por las pruebas, Grinsted y su equipo se dieron cuenta que los colores de las osadas frecuentemente estaban en la misma araña que los colores de las agresivas. "Osada y agresiva", podría ser una descripción adecuada para un sitio en línea de citas artrópodas, pero esos serían los únicos rasgos compartidos, porque ni la edad ni el tamaño tenían que ver con la personalidad. Pensemos, pues, en un catálogo amplio de individuos arácnidos: el chaparrito broncudo, el gigantón cobarde, el matalote abusón o el pequeño tímido. Los investigadores no mencionan la posibilidad de ampliar ese catálogo con más rasgos de personalidad, como la vena flemática, la tendencia locuaz, el ánimo burlón, el espíritu contemplativo o el carácter inquisitivo. Es una pena.

Por otro lado, lo que los investigadores sí pudieron estudiar fue el papel que cada personalidad adoptaba en el ambiente natural. Sacaron a las arañas marcadas del laboratorio, presumiblemente con una ceremonia espiritual de regreso a la naturaleza, y las pusieron en un nido artificial en el árbol donde las encontraron. Grinsted y su equipo dejaron que los arácnidos se entregaran a su afición de tejer hasta que tuvieron una telaraña respetable y luego comenzaron a hacer como si una presa hubiera caído en sus redes. Resulta que las grandes osadas salían primero, pero no eran las que primero atacaban a la presa. Esa tarea recaía en otras osadas, que se repetían en la labor casi siempre que los investigadores mecían las redes. Las tímidas, por su parte, y algunas agresivas se quedaban dentro del nido.

Como se trata de colonias donde todos son parientes muy cercanos, los científicos sospechan que las distintas personalidades no están determinadas por sus genes.

Así, tenemos que estas colonias de arañas cazadoras tienen un esbozo de especialización de labores basado en sus personalidades. Para Grinsted y otros aracnólogos, esto puede ser el inicio de una sociedad más compleja. Claro que, quién sabe si escondidas en el fondo del nido haya arañas orientadoras vocacionales, que desde detrás de un escritorio le digan a sus compañeras qué carrera seguir según los resultados de sus tests de personalidad. Esperemos, sinceramente, que no.

Nota fuente en Science | Articulo original en Proceedings of the Royal Society