![Richard Lenski y algunas de las generaciones de bacterias congeladas (aunque están empezando a descongelarse y tal vez por eso no se le ve tan feliz en la foto). A la derecha, uno de los matraces donde crecen y se reproducen las bacterias de Lenski, celebrando los 25 años de experimento (probablemente después de una buena dosis de alcohol). [NPR.org]](http://static1.squarespace.com/static/59057732b3db2ba7ea01fbb3/590978153f4058298d33edb4/590978a53f4058298d34109e/1493792933691/universosbacterianos-300x268.jpg?format=original) ¿Qué estabas haciendo el 24 de febrero de 1988? Así fuera babear tu babero, aprender a gatear, aprender a leer, decir tu primera grosería o coexistir simultáneamente como espermatozoide y óvulo en el interior de tus padres, seguro nada de eso ha sido tan importante para la ciencia como lo que ocurrió en el laboratorio de Richard Lenski en la Universidad Estatal de Michigan. Ese año, a Lenski se le ocurrió abordar una pregunta realmente filosófica sobre la evolución biológica de la manera menos teórica posible. La pregunta era "¿puede la evolución producir dos veces el mismo resultado?"; el método elegido fue un experimento.

Todos sabemos que los seres vivos evolucionan a lo largo de las generaciones y que mientras más generaciones pasan más se notan sus efectos. Pensando en esto, Lenski y sus estudiantes eligieron bacterias de la especie Escherichia coli, que en condiciones de laboratorio engendran una nueva generación más o menos cada hora. Así podrían seguir el cambio en estos microorganismos en el tiempo de vida de un investigador o, en el peor de los casos, en lo que dura un doctorado.

¿Qué estabas haciendo el 24 de febrero de 1988? Así fuera babear tu babero, aprender a gatear, aprender a leer, decir tu primera grosería o coexistir simultáneamente como espermatozoide y óvulo en el interior de tus padres, seguro nada de eso ha sido tan importante para la ciencia como lo que ocurrió en el laboratorio de Richard Lenski en la Universidad Estatal de Michigan. Ese año, a Lenski se le ocurrió abordar una pregunta realmente filosófica sobre la evolución biológica de la manera menos teórica posible. La pregunta era "¿puede la evolución producir dos veces el mismo resultado?"; el método elegido fue un experimento.

Todos sabemos que los seres vivos evolucionan a lo largo de las generaciones y que mientras más generaciones pasan más se notan sus efectos. Pensando en esto, Lenski y sus estudiantes eligieron bacterias de la especie Escherichia coli, que en condiciones de laboratorio engendran una nueva generación más o menos cada hora. Así podrían seguir el cambio en estos microorganismos en el tiempo de vida de un investigador o, en el peor de los casos, en lo que dura un doctorado.

El procedimiento del experimento era sencillo. Pusieron a las bacterias en matraces con medio de cultivo con sólo glucosa como nutriente y las dejaron incubando toda la noche. Al día siguiente, después de que las bacterias agotaran su glucosa y pasaran varias horas con la panza vacía, tomaron un poco del cultivo y lo pasaron a un nuevo matraz con medio fresco y suculento y las dejaron incubando toda la noche en el placer de más comida. Y eso es todo. Suena sencillo, pero lo que distingue al experimento de Lenski y sus colegas de otros son dos cosas: una es que han hecho el mismo procedimiento cada día durante veinticinco años y, dos, que no sólo pusieron un frasco con cultivo de bacterias, sino doce al mismo tiempo. Estos doce cultivos provenían todos de la misma cepa de bacteria; es decir, comenzaron con prácticamente la misma información genética. Lenski y sus colegas querían observar si en cada uno de los doce frascos las bacterias tomaban diferentes caminos evolutivos aun cuando todos tuvieran las mismas condiciones de nutrientes e incluso compartieran la misma charola en la incubadora. Digamos, fue como si hubieran puesto doce universos a correr desde el principio.

A la fecha, el experimento lleva más de 50,000 generaciones de bacterias y el método no ha variado. Lenski y su equipo han conservado muestras de los cultivos cada 500 generaciones. Como las bacterias soportan bien la congelación, se puede meter una muestra de cada linaje al congelador y luego revivirla cuando sea necesario. Así que ahora tienen más de 100 momentos congelados de la historia evolutiva de cada uno de los doce linajes. Los resultados que ha producido el Experimento de Evolución a Largo Plazo (o LTEE por sus siglas en inglés), como Lenski lo ha bautizado, son tantos que valdría la pena revisarlos en un texto más profundo (algo a lo que nos comprometemos desde hoy). Sin embargo, podemos resumir diciendo que por lo menos la pregunta original se pudo contestar desde el principio. Esos doce pueblos de bacterias realmente siguieron distintos caminos evolutivos. Cuando analizaron las diferencias genéticas entre los doce linajes, los investigadores encontraron que, aunque todos los linajes crecían cada vez más rápido, cada uno lo hacía con sus propias mutaciones. Con el tiempo, un linaje incluso desarrolló los medios metabólicos para usar como nutriente un compuesto que ningún otro linaje puede comer. Con el tiempo, algunos linajes dieron lugar a dos diferentes formas de bacterias que coexisten en el mismo frasco. Con el tiempo, algunos linajes comenzaron a mutar más frecuentemente que otros. Lenski no espera saber todo lo que aguarda en los doce futuros de sus frascos, aunque en un artículo publicado esta semana en Science, en coautoría con dos de sus estudiantes, aventura una respuesta.

La forma más directa de saber si las colonias han cambiado a lo largo de las generaciones es ponerlas a competir directamente con sus ancestros y observar cuáles crecen más rápido en el mismo medio. Esto es lo que se entendería, de manera amplia, como adecuación o eficacia en la jerga de los biólogos evolutivos. Las colonias más adecuadas (o, por usar la palabra que le gustaba a Darwin, las más aptas) serían aquellas que se reprodujesen más rápido. Si se quiere, esa capacidad de reproducción se puede ver como un indicador de qué tan bien se están adaptando las bacterias al medio. Luego de comparar las adecuaciones de los doce linajes en su estado actual con las generaciones ancestrales, Michael J. Wiser, uno de los estudiantes de Lenski y primer autor de este estudio, encontró que las generaciones nuevas siempre eran más adecuadas que las anteriores. Es decir, las tasas de reproducción aumentan con el tiempo, así sea un aumento pequeño. Eso no significa que esas bacterias que están evolucionando en un laboratorio de la Universidad Estatal de Michigan llegarán algún día a ser las mejores bacterias del mundo. En realidad, sólo llegarán a ser las mejores bacterias en el mundo de los matraces con medio de cultivo de glucosa. Se están adaptando a su medio en particular y cada linaje lo hace a su modo. Lo que quizá sea más sorprendente es que es probable que nunca dejen de estar adaptándose, a pesar de que su ambiente se mantiene constante. Cuando Wiser generó distintos modelos matemáticos para averiguar cuál predecía mejor la forma en que las bacterias se han hecho cada vez más adecuadas, encontró que los datos se ajustaban mucho mejor a un modelo de crecimiento llamado ley de potencias. En este modelo, el cambio es rápido al inicio, pero luego se vuelve cada vez más lento hasta el punto en el que parece que ya no habrá más cambio; sin embargo, ese punto nunca llega. La gráfica de potencia no tiene límite superior. Wiser dice, para el sitio de noticias de su universidad, que es como estar escalando siempre los últimos pasos del pico de una montaña.

La pregunta que surge enseguida es "¿entonces las bacterias tendrán algún día una adecuación infinita?" ¿Es siquiera eso posible? Sarah Crespi, reportera de la revista Science le hizo esta pregunta a Lenski en una entrevista reciente. Fiel a su tradición, él contestó con otro experimento, pero esta vez imaginario.

Aquí lo parafraseamos: Supongamos que alguien seguirá el LTEE después de que yo muera, y que también alcanzará a generar 50,000 generaciones de bacterias. Y supongamos que ese científico algún día le pasa la estafeta a una nueva generación de científicos, que genera la misma cantidad de generaciones bacterianas, y así y así hasta que el experimento alcance las 50,000 generaciones de científicos. En ese momento, se tendrían 2.5 mil millones de generaciones de bacterias, cada una con mayor adecuación que la anterior. ¿Eso significaría que tendríamos algo como bacterias que se reproducen cada 2 segundos? No. Aunque el modelo predice que habrá aumento constante en la adecuación, la cifra que arroja para la generación 2.5 mil millones es la de una colonia con una adecuación 4.7 veces mayor que la generación original. Esto significa, que se reproducirá en unos 23 minutos, una tasa que se ha observado en otras especies bacterianas, eso sí, sólo cuando hay abundancia de recursos. (Lenski no menciona nada sobre si esos científicos, luego de 50,000 generaciones, casi un millón y medio de años, seguirán siendo humanos o qué. Tal vez basta con que tengan manos y ganas de hacer doctorados.)

El experimento de los doce linajes bacterianos de Lenski todavía tiene muchos frutos que ofrecer. Luego de veinticinco años, se ha convertido en el experimento sobre evolución más importante que se haya hecho. Y para celebrarlo, Historias Cienciacionales te propone una actividad interesante. Si tú también tienes alrededor de 25 años, junta a 11 de tus amigos, preferentemente muy cercanos, (lo mejor sería que hayan vivido en la misma charola de la incubadora), colecten las Escherichia coli que habitan en los intestinos de cada uno (con el método de su preferencia), y échenle un ojo a los genes de esos microorganismos. Seguro encontrarán que las panzas de cada uno de ustedes tiene una historia evolutiva muy diferente que contar (más aún si tus 11 amigos y tú no han vivido en la misma incubadora; recordemos que el experimento de Lenski no ha variado en nada las condiciones). Luego, reporten sus resultados en una revista científica. Tal vez, sólo tal vez, así resarciremos un poco a la ciencia por haber estado babeando, gateando o haciendo la singamia el 24 de febrero de 1988, cuando "el hombre que embotelló la evolución", como se le ha llamado a Lenski, sembró su primera generación de bacterias.

Bibliografía:

El artículo más reciente de Lenski, en coautoría con Wiser | Comunicado de la Universidad de Michigan sobre dicho artículo | Entrevista en podcast para Science | Sitio oficial del laboratorio de Lenski, con mucho contenido educativo y hasta el procedimiento para crear tu propio experimento de evolución a largo plazo.

A veces la ciencia tiene que bajar las manos y reconocer que necesita ayuda. Hasta hace poco, se pensaba que en la selva del Amazonas sólo había una especie de tapir. Pero cuando decimos "se pensaba" en realidad queremos decir "la comunidad científica pensaba", porque las comunidades indígenas de la Amazonia sabían bien que había más de un tipo de tapir que chapoteaba en los charcos de la selva.

A veces la ciencia tiene que bajar las manos y reconocer que necesita ayuda. Hasta hace poco, se pensaba que en la selva del Amazonas sólo había una especie de tapir. Pero cuando decimos "se pensaba" en realidad queremos decir "la comunidad científica pensaba", porque las comunidades indígenas de la Amazonia sabían bien que había más de un tipo de tapir que chapoteaba en los charcos de la selva.

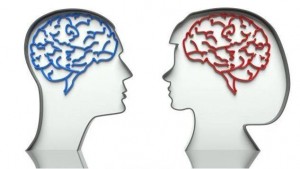

![Conexiones intrahemisféricas en hombres (arriba) y mujeres (abajo). [Tomada de la nota en Sciencedaily].](http://static1.squarespace.com/static/59057732b3db2ba7ea01fbb3/590978153f4058298d33edb4/590978a63f4058298d3410c3/1493792934058/cerebros-300x279.jpg?format=original)

![Richard Lenski y algunas de las generaciones de bacterias congeladas (aunque están empezando a descongelarse y tal vez por eso no se le ve tan feliz en la foto). A la derecha, uno de los matraces donde crecen y se reproducen las bacterias de Lenski, celebrando los 25 años de experimento (probablemente después de una buena dosis de alcohol). [NPR.org]](http://static1.squarespace.com/static/59057732b3db2ba7ea01fbb3/590978153f4058298d33edb4/590978a53f4058298d34109e/1493792933691/universosbacterianos-300x268.jpg?format=original)