Tiene alrededor de dos meses que fue el 21vo Simposio de Biodiversidad Tropical, en Londres. Su objetivo fue presentar y discutir nuevos métodos interdisciplinarios y genómicos para acelerar el estudio de la biodiversidad y la función de ecosistemas tropicales. El que un simposio sobre biodiversidad tropical ocurra en una ciudad famosa por su clima triste y en un país cuya riqueza biológica entera es equiparable a la que puede existir en un solo árbol del Amazonas pareciera ridículo, y lo es. Pero el simposio ocurrió aquí no como tributo a la ironía, sino porque fue organizado por el Natural History Museum (Museo de Historia Natural) de Inglaterra y sus ponentes fueron sobretodo investigadores basados en Europa y Estados Unidos.

La casi ausencia de investigadores de países tropicales en el simposio invita a reflexionar, pero dejo esa discusión para otra ocasión. Lo que sí voy a subrayar es que fue el Natural History Museum quién organizó esta reunión, y que The Smithsonian Institution (El Instituto Smithsonian) de Estados Unidos, tuvo una presencia fuerte. Estos museos, como todo museo de historia natural que se respete, son también (y principalmente) centros de investigación sobre el mundo vivo. Albergan ejemplares de plantas y animales cuyas colectas se remontan a días previos a Darwin, y que vivieron el esplendor de las excursiones naturales a los que fueran (algunos siguen siendo) los territorios inexplorados del mundo. Guardan el trabajo de nombres que suenan a leyenda, como Joseph Banks, el naturalista a bordo del primer gran viaje del Capitán Cook; Mary Anning, quien descubrió los primeros fósiles de Ichthyosaurus y Plesiosaurus, cuando había poca evidencia para contradecir la versión Bíblica de la creación; y los propios Charles Darwin y Alfred R. Wallace, los co-descubridores de la teoría de la evolución por selección natural.

Así, el museo que el público ve son unos cuantos ejemplares de particular atractivo más mucho relleno didáctico. Los verdaderos tesoros de los museos de historia natural están cerrados al público: anaqueles con cajones que llenan cuartos de pared a pared y de piso a techo.

La colección de escarabajos del museo que visité en Inglaterra es de unos 10 millones de ejemplares. Ocupan 22 mil anaqueles como el de la foto, cada uno con decenas de cajones entomológicos con sus respectivos especímenes etiquetados y montados con todo cuidado.

El museo en total tiene más de 70 millones de especímenes que van de microorganismos a esqueletos de mamuts. La mayoría de los ejemplares provienen de países tropicales, muchos de México.

Hacemos drama por el penacho de Moctezuma, pero la verdadera tragedia es que los ejemplares tipo (es decir el primero con el que se describe una especie) de un sinnúmero de especies mexicanas de plantas y animales están en algún herbario o colección fuera de México. Por ejemplo el herbario el Real Jardín Botánico de Madrid guarda los especímenes que José Mariano Mociño y Martín de Sessé colectaron durante la Real Expedición Botánica a la Nueva España entre 1787 y 1803. Su base de datos actual cuenta con 14,515 registros que corresponden a 1,879 géneros y 7,635 especies pertenecientes a México, Cuba, Perú y Estados Unidos.

Visto con ojos resignados, la verdad es que cuando la mayor parte de estas colecciones se crearon no éramos país siquiera. Con ojos menos condescendientes se siente como parte de los tantos atropellos del colonialismo. En una palabra: historia. De esa que hay que saber pero, creo yo, también poder aterrizar en su contexto para caminar el presente. Hoy los museos están abiertos a investigadores de todo el mundo y las redes de colaboración son, burocracia de por medio, funcionales. Además México tiene sus propias colecciones con investigación de primer nivel. Por ejemplo el Herbario Nacional de México resguarda más de un millón de ejemplares, es el más grande de Latinoamérica, uno de los 10 más activos del mundo y con ejemplares más recientes pero también de valor histórico. Al mismo tiempo, la CONABIO tiene un programa de repatriación de datos curatoriales de colecciones en el extranjero, que puede consultarse a través del Herbario Virtual.

Lo importantes es que estas colecciones existen y que, en gran medida gracias a ellas, comenzamos a entender la biodiversidad del planeta bajo la mirada de la ciencia. Darwin y Wallace fueron parte de la tradición de enviar naturalistas a describir y colectar el mundo vivo, y el resultado de sus viajes fue la teoría de la evolución. Hoy son los museos y su vínculo con las universidades quienes continúan con la investigación. Ya no se trata sólo de colectar y describir la basta variedad de la vida en la tierra, sino ahora los biólogos viven con el homérico objetivo de entender los procesos ecológicos y evolutivos que generan y mantienen la diversidad de la vida (y la vida misma) en la Tierra.

La biodiversidad no son los ejemplares secos y montados en algún cajón del mundo, sino los seres vivos que pululan ecosistemas de los que sabemos miserias. Pero los museos de historia natural aún son útiles. Primero como cuartel central para los investigadores y luego como acervo histórico y referencia. Sus bases de datos (que se encuentran unidas en una red) permiten obtener una rica información de lo que hay (o hubo) en diversos lugares de la Tierra sin tener que emprender de nuevo cada una de las expediciones. Y también permiten dirigirlas al lugar geográfico correcto según los organismos que se desee estudiar con las herramientas de la biología moderna: métodos de muestreo refinados y estadísticamente útiles; el ADN y las puertas que abre al entendimiento de la evolución; y el fundamento teórico de los procesos ecológicos y evolutivos.

Mucha de esta investigación moderna se enfoca en los ecosistemas de Latinoamérica, África meridional y el sureste asiático no como una especie de sondeo de la riqueza natural de las colonias (como lo fue al menos en parte la justificación de las expediciones de antaño), sino con un genuino interés en entender la evolución y ecología de la vida en los sitios que ésta es más abundante, diversa, desconocida y amenazada: los ecosistemas tropicales. Por eso, varios párrafos después, es que instituciones como el Natural History Museum y The Smithsonian Institution, organizaron el simposio.

No es de sorprenderse entonces que muchas de las presentaciones se enfocaron en cómo hacer uso de las muestras de los museos con los métodos de secuenciación de nueva generación, que permiten secuenciar genomas completos (o casi completos) de forma relativamente barata. El problema principal es que estos métodos requieren ADN de buena calidad, pero el de los ejemplares de museos está deteriorado. En la furia por proteger a los especímenes del ataque de hongos y de otros organismos, en tiempos históricos los ejemplares de museos fueron bañados con químicos que funcionaron muy bien para detener infestaciones de hongos e insectos por la misma razón que luego se etiquetaron como altamente cancerígenos: destruyen el ADN. Muchos de los tesoros más antiguos de los museos son cascaritas de útiles características anatómicas, pero casi nada más.

Así pues, muchos estudios se están dando a la tarea de volver a colectar lo ya colectado, esta vez incluyendo una muestra de ADN. Por supuesto que sería ridículo, imposible e innecesario volver a colectar un edificio de muestras. Pero no es descabellado tener un representante por Género o si quiera por Familia. Estudiar estos genomas traería grandes aportaciones al entendimiento del árbol de la vida. Es aquí cuando museos de países como el nuestro podrían posicionarse a la par que sus símiles de países desarrollados. México podría sostener una de las colecciones más importantes del siglo XXI, de las que se requieren para tener un mejor entendimiento de la evolución de la biodiversidad y que quizá guarden hallazgos insólitos. Comento la idea de tener un banco de ADN o de tejido de calidad para estudios genómicos no como la gran revelación, sino como algo que ya está pasando. Tenemos la comunidad científica, la legislación y las principales colecciones de México empiezan a incluir muestras de ADN. Pero desconozco si hay un llamado formal para crear un banco de tejido de forma más sistemática. Además, no sólo son investigadores nacionales quienes piensan en esta línea. Gente como Johnathan Coddington, quien en el simposio habló de cómo pasar de los inventarios de museos a la genómica, considera que ésta es la posición que los museos de países tropicales deberían tomar.

Dónde y quiénes investigamos la biodiversidad es relevante por motivos éticos, políticos y relevantes a su conservación. Pero la esencia es entender el mundo vivo, desentramar la complejidad de los procesos evolutivos y ecológicos que generan y mantienen la biodiversidad, ese fenómeno común a todo nuestro planeta, sin importar nuestros artificiales límites geopolíticos. Por eso en el simposio se discutieron también otros métodos útiles para el estudio de la biodiversidad que poco tienen que ver con los museos. Por ejemplo: el uso de imágenes LIDAR para evaluar la estructura del bosque; la secuenciación de ADN obtenido directamente de muestras de suelo o de excrementos animales; el combinar información espacial junto con información filogenética; y varios más.

La idea era presentar la gama de técnicas disponibles para discutir así nuevas posibilidades y ángulos, plantear preguntas claves e inquirir a los ecosistemas tropicales con la biología del siglo XXI. Pero esto último no pasó, al menos no cómo yo lo esperaba. Como esa sensación que a veces da el cine, cuando un gran tema, un reparto galardonado y una producción de millones no logran condensarse en una obra que nos arranque aplausos como una reacción fisiológica. Las grandes hipótesis son escasas, aún más que los grandes guiones. Hay que especializar y extender al límite tecnológico las herramientas, pero también dedicar nuestras mentes y reuniones a las preguntas. La posibilidad de estudiar la biodiversidad desde genes hasta ecosistemas ya es posible ¿Qué queremos saber?

Acerca del autor

Alicia Mastretta Yanes es Bióloga egresada de la UNAM y actualmente cursa su doctorado en la University of East Anglia, Inglaterra. Su proyecto explora la relación entre las características físicas del paisaje y la distribución de la diversidad genética en plantas de alta montaña de México.

Está bien documentado que es más sencillo aprender un segundo lenguaje durante la niñez, sin embargo la edad y las habilidades que se tienen cuando esto sucede repercute en la estructura cerebral. Un estudio realizado en conjunto por el Montreal Neurological Institute de la Universidad McGill y la Universidad de Oxford demostró que sin importar si aprendemos uno o dos lenguajes desde que nacemos, el patrón de desarrollo del cerebro es similar. La diferencia viene cuando se aprende un segundo lenguaje una vez que se domina el primero (nativo), ya que esto modifica la estructura cerebral, específicamente en la parte inferior de la corteza frontal.

Está bien documentado que es más sencillo aprender un segundo lenguaje durante la niñez, sin embargo la edad y las habilidades que se tienen cuando esto sucede repercute en la estructura cerebral. Un estudio realizado en conjunto por el Montreal Neurological Institute de la Universidad McGill y la Universidad de Oxford demostró que sin importar si aprendemos uno o dos lenguajes desde que nacemos, el patrón de desarrollo del cerebro es similar. La diferencia viene cuando se aprende un segundo lenguaje una vez que se domina el primero (nativo), ya que esto modifica la estructura cerebral, específicamente en la parte inferior de la corteza frontal.

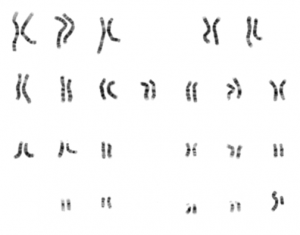

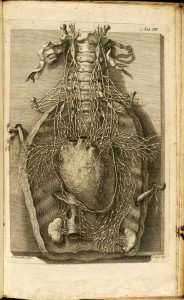

Por primera vez, un corazón de ratón latió saludablemente después de que le quitaran sus propias células y lo repoblaran con células precursoras de un corazón humano.

Por primera vez, un corazón de ratón latió saludablemente después de que le quitaran sus propias células y lo repoblaran con células precursoras de un corazón humano.